-

بين بازوليني وبيسوا: في السلطة فقط تَكمُن الفوضويّة الحقيقيّة

“أيّها السادة، نحنُ الفاشيّون، الفوضويّون الحقيقيّون الوحيدون!”

قد يبدو التناقُض صَارِخًا في الاقتباس أعلاه، والذي جاء على لسان “الدوق” أحد الفاشيين الأربعة في فيلم الإيطالي بيير باولو بازوليني “سالو أو أيام سادوم المائة والعشرون” (1975)؛ فالفوضوي/اللاسُلطَوي، وكما يَفترِض الاسم بداهةً: هو مُعادٍ للسُلطة أيًا كانَ شكلُها ورافضٌ لأيّ أيديولوجيا تُنتِجها أو تُعيد إنتاجها على هيئة أنساقٍ تَزعُم أنّها تَحرّرية، تُمكّن الإنسان من استعباد جموع البشر تحت مظلّة راياتٍ ثورية وشعاراتٍ برّاقة تَعِدُ الناس بغدٍ أجمل (بِصدَد هذه الجزئية يُمكن مراجعة كتابي “الإله والدولة” و”السلطة والحرية” للفوضوي الروسي ميخائيل باكونين).

لكن، ماذا لو كانت روح الفوضويّة الحقّة مُتمثّلةً في السلطة؟ في أن تكون أنتَ في موقعها وعلى رأسها ومُمسكًا بزمام قوّتها، ولا سُلطان لأحدٍ عليك إلّا أنت، وتفعل ما تُريد وما يحلو لك. وفي هذه الحريّة المطلقة لفعل كل المُمكِن، يَتمظهَر التَحقُّق المثالي للفوضويّة؛ فأنتَ لاسُلطوي تَرفُض سُلطة أيّ أحد/كيان/فكرة عليك! وبعد هذا الإقرار والتصالُح مع الذات، تُمارِس تَسلُّطك على الآخرين وتفعل بهم ما تشاء وتلهو بحياواتهم وتُعَربِد بأجسادهم وتُقامِر بأوراحهم كما يحلو لك!

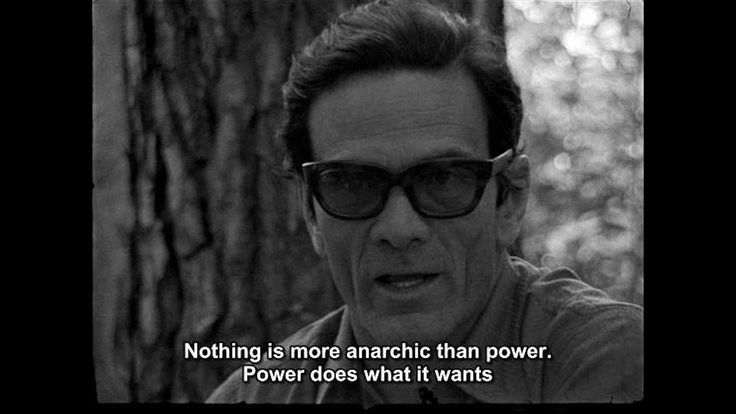

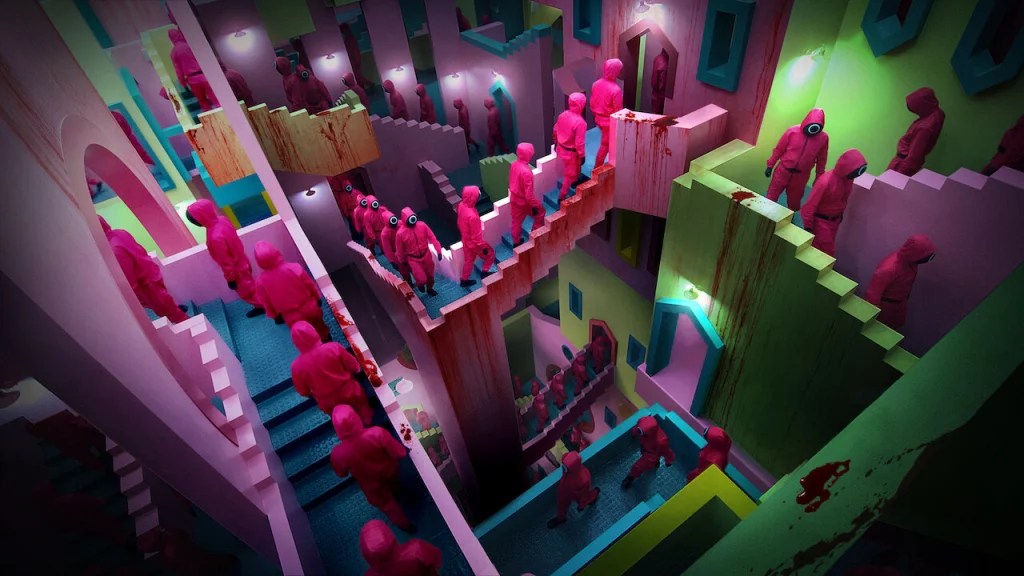

من كان شاهدًا على عشاء بازوليني الأخير، الذي أُقيم في صالات الجمهورية الإيطالية الدُمية المتحكّم بها من قبل ألمانيا النازية “سالو”، سيفهم تمامًا مقصد الدوق -الذي يُكمِل مُؤكّدًا “أنّ الفوضويّة الحقيقية الوحيدة تكمن في امتلاك السُلطة”- وسيرى بعينيه الممارسة العمليّة لهذا التنظير على يد الدوق ورفاقه “الفوضويين الحقيقيين” الذين يُكثرون من التَفلسُف واقتباس فلاسفة وشعراء من طراز نيتشه وبودلير، أثناء ممارستهم أنشطة عنف وإذلال وإهانة وخلاعة وعربدة على طريقة الماركيز دو ساد، على مجموعةٍ من لحمٍ بشري خاضِع يختبرون بواسطته لا محدوديّة هذه اللاسُلطويّة على الذات – السُلطويّة على الآخر.

أنْ يكونَ المرء في السلطة -وبالتالي وبالضرورة سُلطويًا- يعني أنّ الحرية المُطلقة التي يطمح الفوضويون إليها هي الآن ملك يديه، مُمثلّةً بحريّة أن يستبدّ وهو المُعادي الحقيقي والوحيد لاستبداد السُلطة. وإن فشلت كثيرٌ من التجارب الفوضويّة، أو بقي معظمها عالقًا في عالم المُثُل، فتجربة “فوضوية السلطة” -التعبير لبازوليني نفسه- تنجح دوماً، وينطلق السُلطوي ذلك الفوضوي الحقيقي بفكره ونظرياته بسرعةٍ صاروخيةٍ من أرض الأفكار والمُثاليات إلى فضاء العالم المادي، صَوبَ الواقع الذي كل شيء فيه مُمكِن، حيث لا سيّد إلّا السُلطوي، والكل عبيدٌ له.

بيير باولو بازوليني، من الفيلم الوثائقي “بازوليني جارنا” (2006) مصرفي.. وفوضوي؟!

قصّة المصرفي الفوضوي – فرناندو بيسوا لنقطع هُنا تذكرة سفر، حاملين معنا شيئًا واحدًا هو الفوضويّة. ولننطلق من إيطاليا بازوليني إلى برتغال فرناندو بيسوا، لنؤدّي زيارةً خاطفةً إلى إحدى وجهاته القصصيَّة القصيرة: “المصرفي الفوضوي”. يُلاحَظ للوهلة الأولى ومن العنوان مَعلمٌ بارزٌ: التناقض الصارخ -كما في عبارة دوق بازوليني- لكنه (إنذار بحرق الأحداث!) ليس تناقضًا بالفعل، فهناك فوضويات/أناركيات كثيرة، إحداها الفوضويّة الرأسمالية Anarcho-Capitalism، التي يمكن للمرء في ظلّها أن يكون مصرفيًا وفوضويًا دون أيّ تَعارُض.

عَلمُ اللاسُلطويّة الرأسمالية القصّة التي هي عبارة عن حوارٍ بين شخصين أحدهما فوضوي ووظيفته مصرفي، لا تتناول سلطة الدولة أو السلطة السياسية، بل سلطة المال وأيضًا سلطة الفرد/الأنا. وبناءً على ذلك يمكن القول أنّها حمّالةٌ لمضامين فوضوية رأسمالية، وأُخرى فوضوية أنانية تتمثّلُ في شخصية المصرفي الذي يَنعتُ الدولة والعائلة والدين والمال بـ“الأوهام الاجتماعية”. وهُنا يبدو وكأنّ بيسوا متأثّرٌ بالفوضوي الأناني الألماني ماكس شتيرنر أو يحيلنا إلى فلسفته التي ترفض كل هذه المؤسسات؛ حيث يصفها شتيرنر في عمله “الأنا وملكيّتها” بـ”الأشباح” (Spooks) التي تتطايَر أمام سُلطة الأنانية. لكن شتيرنر لا يكتفي بالمؤسّسات التي ذُكِرَت في قصة بيسوا؛ فلائحته للأشباح تتضمّن: الأخلاق، الخير العام، القانون، المجتمع، الحب، الحقوق الطبيعية، الحقيقة والإله نفسه… وتطول قائمة الكيانات الشبحيّة التي يرفض منظّر الفوضويّة الأنانيّة نفوذها على الإنسان.

من سياق القصّة والحديث المطوّل لذلك المصرفي الذي كان فوضويًا -وما زال- أثناء تدخينه السيجار، نفهم أنّه كان فوضويًا جماعيًا/اجتماعيًا قبل أن ينتابُه الكفر، فيرتدّ إلى فوضويٍ فردي وأناني، رافض للاستبداد الجديد، الذي يُدمّر استبداد الأوهام الاجتماعية أو الأشباح -بتعبير شتيرنر- ليؤسس محلّه استبدادًا اجتماعيًا أكثر رداءة، أو استبداد المعاونة -كما يسمّيه المصرفي- ويُؤمن بأنّ الطريقة الفوضويّة الوحيدة هي أن يحرّر المرء نفسه، ويؤدّي واجبه نحو نفسه والحريّة في آنٍ واحد، ولكن كيف؟

ماكس شتيرنر هذا الفوضوي الفردي/الأناني، وجدَ طريقةً لمحاربة أشرس الأوهام الاجتماعية وأعظم السلطات: سلطة المال، بأن يحصل على المال! ولا يكتفي بذلك، فيحصل عليه بكميات كافية لكي لا يشعر بتأثيره، وكلّما زادت الكميات التي سَيجنيها كلما كان تحرُّره من تأثير سلطة المال أكثر. ليدخل فيما بعد في “فوضويّته التجارية والبنكية” وهُنا تتشكّل فوضويةٌ أُخرى هي الفوضويّة الرأسمالية.

وليس هذا المصرفي بعيدًا كثيرًا عن فوضويي بازوليني الفاشيين؛ فهو الفوضوي الحقيقي الوحيد وسط فوضويي عصره، الذين لا يتحرّرون أبدًا وهم يقاتلون الرأسماليين عوضًا عن الذهاب مباشرةً إلى رأس الأفعى وقتال رأس المال، بل يَخلقون بتعاونهم واشتراكيتهم وعنفهم “الغبي” -كما يصفه- استبداداتٍ جديدة أشدّ عنفًا من تلك القائمة ويصبحون خاضعين لسلطتها. أمّا هو فعثرَ على الفوضويّة الحقّة في سلطة المال وسُلطويّة رأس المال. تلك السلطة لا تُحارَب بالهروب منها أو السمو عليها، بل بامتلاكها وبإرادة المزيد منه، لينعم الفوضوي الحقيقي بحريةٍ لا تعرف حدودًا، بحرية السوق الحرّة! وليفعل ما يحلو له وقد أخضع وهم المال.. بالاغتناء (ألا يُذكّر هذا الكلام بشخصية مستطاع الطعزي في فيلم البيضة والحجر 1990؟) ولنقُم بإعادة صياغة جملة دوق “سالو” لكن على لسان هذا المصرفي: نحنُ الرأسماليون، الفوضويون الوحيدون الحقيقيون.

تبدو قصّة “المصرفي البنكي” بيانًا مُؤازرًا للأنساق الفوضويّة الفردية/الأنانية وتلك الرأسمالية، أكثر من كونها قصّةً بالمعنى التقليدي؛ حيث تتجلّى فيها السخرية من مُثُل الفوضويين الذين يعملون بشكلٍ تعاوني من أجل المجتمع ويهمّهم الخير العام. ويُنهي بيسوا بيانه المظفّر حول فوضوية سُلطة المال المُتنكّر بزيّ قصة، بعبارةٍ على لسان المصرفي:

“إنهم فوضويون نظريون، وأنا فوضوي على مستوى النظرية والممارسة. هم فوضويون مثاليون وأنا علميّ.. باختصار إنهم فوضويون مزيّفون وأنا الفوضوي الحقيقي.”

إن استحضار موضوع فوضوية السلطة، أمرٌ راهن مع تواصل صعود “الفاشيين” على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم ورموزهم ونعومتهم وخشونتهم و”ألوانهم ” في كل مكان؛ حيث هؤلاء “الفاشيون” هم الفوضويون الحقيقيون، الذين يحكمون الجماهير التي تريدهم في أغلب الأوقات، بوصفهم ترياقًا لفاشياتٍ أخرى، لتؤسّس معهم استبدادًا جديدًا في “عصر التطرّفات” هذا. وهُم بعكس شتيرنر لا يمقتون الأشباح، بل يَهيمون بها حُبًّا ويُؤسّسون فوضى سلطتهم عليها وإن لم تُوجد هذه الأشباح فهُم مستعدّون لخلقها من العدم.

لكن، هذه “الفاشيات” على تنوّعها وبكلّ عنفها اللاعقلاني يُمكن تفهّم صعودها المتواصِل، كضريبةٍ طبيعية لعصرنا، عصر “ما بعد السياسة” -كما يسميّه سلاڤوي چيچيك– الذي يرى في كتابه مرحبًا في صحراء الواقع، (ترجمة أحمد حسّان)، أنّ هذا العصر الذي نعيشه اليوم يتم فيه بشكلٍ مضطّرد استبدال السياسة بالمعنى المحدّد، بالإدارة الاجتماعية الخبيرة، ليكون المصدر المشروع الوحيد الباقي للنزاعات هو التوتّر الثقافي بأشكاله العرقية والدينية.

يبدو أنّ كل واحدٍ منّا في أعماقه هذا الفوضوي الحقيقي، الذي يعرف أنّ لاسُلطويّته الفعليّة في ممارسة حريّته عبر استبداده بالآخر. وفي الوقت نفسه، في كل واحدٍ منا تلك الذات التي تكون موضوعًا لاستبداد الآخر السُلطوي. ويبدو أنّنا بعكس ما ذهب إليه ألبير كامو: كلّنا ضحايا.. وكلّنا جلادون. المهم، أنتَ من تختار أن تكون؟ أو هل بيدك الخيار.. حقًا؟!

-

بين تولستوي و«أبو كرش التركي»: كم نصيب الإنسان من إهانة نفسه؟

على الأرجَح، سيتعجَّب قارئ العنوان ويتساءل: ما الذي قد يَجمع بين الروسي صاحب “البعث” والتُركي صاحب “الكرش”؟! الأوّل قدّم قبل أكثر من قرن فلسفةً فريدةً وبدائع في عالم الأدب، تَركَت أثرًا عميقًا على الّذين جاؤُوا من بعده من فلاسفة وأدباء، كما خَلقَ نَسَقًا دينيًا من اللاسُلطويّة هي “اللاسُلطويّة المسيحيّة”. والثاني يُقدِّم اليوم مقاطع ڤيديو يهزّ فيها “كرشه” الكبير ويُحرّك جسده بحركاتٍ بهلوانيةٍ وعلى وجهه ترتسم ابتسامة عريضة وفي الخلفيّة تَصدَح موسيقى تليق بهذا الأداء “السيركي” الذي يُقدَّم على أرض المنصّة العابرة للقوميّات والثقافات، التي لا تعرف حدودًا للعرض المُفرِط.. تيك توك (TikTok).

الجَامِعُ بين هذان النقيضان قصّة قصيرة كتبها ليو تولستوي عام 1886، وعنوانها “كم هو نصيب الإنسان من الأرض؟” وهي طَاغِية الشُهرة وغنيّةٌ عن التعريف، ومن لم يقرأها فغالبًا شاهد نسخةً عنها، تغيّرت فيها الكثير من التفاصيل، مع الاحتفاظ بالفكرة الرئيسية، في إحدى لوحات الفنّان السوري ياسر العظمة في مسلسل “حكايا المرايا” (إخراج مأمون البنّي) عام 2001، وقد حملت عنوان “الخنجر”.

تسرد هذه القصّة حكاية رجلٍ قرويٍ يُدعى باهوم، يَحلُم باِمتلاك قطعةٍ من الأرض، وفعلًا يتحوّل حُلمه إلى حقيقة، فيملك أكثر من قطعةٍ لكنّه لا يرضى عنها ولا يصل لمرحلة الإشباع معها، ليُصبح مهووسًا بامتلاك الكثير منها. وفي ديارٍ بعيدة عنه، حيث تَسكُن قبيلةٌ تَعيشُ نمطٍ حياةٍ بِدائي لكنّه بسيط وهادئ تغمره روح الهناء وغير مُتَمركزٍ حول المال والثراء، يُمنَحُ باهوم أخيرًا فرصةً لامتلاك ما يشاء من الأرض!

عَرضٌ مغرٍ وغير معقول: كل الأرض التي يُريدها مقابل 1000 روبل، لكن الشيطان -وهو صاحبُ دورٍ محوريٍ في القصّة- يكمُن في التفاصيل: عليه أن يمشي أرضًا واسعةً على أقدامه بدءًا من طلوع الشمس، وليس مطلوبًا منه أن يقطعها كاملة، بل له مطلق الحرية في السير فيها وتحديد نصيبه والنقطة التي يتوقّف عندها يقوم بوضع علامةٍ عليها، فتصبح مِلكه وحقًا شرعيًا له، على أن يعود لنقطة البداية قبل غروب الشمس.. وهو ما لم يحدث؛ إذ غلبه شيطان طمعه الذي زيَّن له أنّ بمقدوره حيازة المزيد من الأرض ومضاعفة نصيبه منها، ليكون نصيبه من الأرض قبرًا طوله ستّة أقدام!

هذا مُختصَر قصّة تولستوي، التي يمكن ربطها بقصّة الشاب التركي ياسين جنكيز (المعروف بين مستخدمي وسائط الميديا من العرب بـ”أبو كرش”) حيث الإنسان طمّاع ولا يعرف حدودًا لرغبته وحاجاتِه. وإن كان مسعى باهوم إنسان القرن التاسع عشر، ذي الأصول القروية البسيطة -التي تشبه أصول جنكيز- طبيعيًا ومشروعًا لولا أنّ شيطان الطمع أغواه؛ إلّا أنّ ما يفعله جنكيز من إهانةٍ لنفسه واعتماده على قطعةٍ من جسده لمضاعفة نصيبه من الإهانة الجالبة للمال والشهرة، لا يبدو طبيعيًا أو مفهومًا إلّا إذا تمّ النظر إليه في سياق “التداول السريع لرأس المال والمعلومات والتواصل، الذي لا تُدمَج فيه المساحة الخاصة والخجل”، بحسب الفيلسوف الألماني من أصل كوري جنوبي بيونچ-شول هان.

وليست هذه محاولة لشيطنة هذا الشاب التركي بطبيعة الحال؛ فالمسألة أكبر منه والأزمة تتجاوزه لما هو أكثر تعقيدًا وتركيبًا، وهو في النهاية إحدى الأثار الطبيعية لـ”سيولة” هذا الزمن، كما كان تولستوي ثمرةً لروح عصرٍ فيه الكثير من الصلابة. والأهم أنّ هذا الشاب مجرّد قطرة ماءٍ في بحر ما يسمّيه شول هان بـ“مجتمع العرض”، الذي يرى أنّه “معادلٌ لمجتمع البورنوچرافيا، حيث كل شيءٍ فيه يتم تحويله إلى الخارج، تجريده وكشفه وتعريَتُه ووضعه في غرفة العرض، وعليه أن يكون معروضًا ليكتسب صفة الوجود، وهذا الإفراط في العرض يُحوِّل كل شيءٍ إلى سلعة” وفي حالة ياسين جنكيز، فإنّ “كرشه” المعروض بطريقةٍ فاحشة تحوَّل إلى سلعة.

هذا المجتمع يُسلِّع أفراده أنفسهم من خلال عرض حياتهم عبر “وسائل التواصل الاجتماعي” -ويا للمفارقة يَغيبُ عن هذه الوسائل البُعد الاجتماعي بكل صلاته الحقيقية- بمنتهى الشفافية.. لا شيء محجوب مطلقًا وكل شيء مستباح، إنّه عالمٌ وقحٌ وعارٍ تُسيطِر عليه كما يقول شول هان أيديولوجيا ما بعد الخصوصية؛ حيث باسم الشفافية يتمّ الدعوة إلى القضاء بشكلٍ تام على المجال الخاص.

قد يتم الاِعتراض هُنا، والقول بأنّه كان -وما زال- يُعرَض على شاشات التلفزيون والسينما بمفهومها التقليدي أو الحديث (خدمات البث/المنصّات)، ما هو أسوأ ممّا يفعله ياسين جنكيز! ولا شكّ في صوابِ ذلك، لكن ثمّة فرقٌ جوهري: العلاقة في العمل التلفزيوني أو السينمائي “عمودية”؛ أيّ من أعلى (صُنّاع الفيلم) إلى أسفل (المتلقّي/المشاهد)، وبالتالي ففيها نوعٌ من الوضوح والتماسُك والصلابة حتى لو كانت رسائل ومضامين الأفلام والمسلسلات عكس ذلك تمامًا. كذلك فإنّ أفعال وحركات المؤدّيين في هذه الأعمال -حتى لو أرداد البعض إخضاعها للمحاكمة الأخلاقية- تأتي في سياق سرديةٍ فنّيةٍ مُحكَمَةٍ ومُنظّمة.

أما في ما يُعرَض على تيك توك و إنستچرام وسناب شات وغيرها، فالعلاقة فيه تأخذ شكلًا “أُفقيًا”، من (الناس) وإلى (الناس)، حيث لا تكون هناك أيّ رسالة أو مضمون -حتى لو رسالة هدّامة أو عدمية أو مضمونًا “مُبتذلًا”- مجرّد عرضٍ والمزيد من العرض وفائضٌ من استعراض بعضنا أمام بعض. وإن كان صنّاع الأفلام يسوّقون بضاعتهم للربح، ويَحشونَ بطانتها بأفكارهم ويُحمّلون مَبانيهَا مَعانيهُم، فنحنُ عبر هذه التطبيقات والمنصّات نُسوّق أنفسنا لبعضنا ونبيعُ الآخرين تفاصيل حياتنا وما كان متعارف عليه يومًا ما بالأسرار.

كذلك، فإنّ تفاعل الناس مع التلفزيون ومع السينما -والتركيز هُنا على الأشكال التقليدية لها- يتّسم بالجماعية وفيه تواصلية ونوعٌ من الحميميّة؛ حيث كان يتجمّع الناس لمشاهدة مسلسلات ربما لا تخلو من ابتذال مثل “باب الحارة” أو يذهبون للسينما أو يلتقون في بيتٍ لمشاهدة فيلم أو مسلسل كوميدي قد ترى في تصرّفات بطله امتهانًا لنفسه. لكن في هذه المنصّات والتطبيقات، التفاعل مُتَشظٍّ وفردي والتواصُلية مُهمَلة والحميميّة منزوعة؛ فكل واحد قابع في زاوية يُبَحلِق مُطأطَأ الرأس في “دمية الدب الرقمية” (الوصف لبيونچ-شول هان) ذات الستّة إنشات أو أكثر.. التي يحتضنها بيديه.

ما يقوم به هذا “المؤثّر التركي”، ليس الأكثر إثارةً للدهشة والاستغراب؛ ثمّة الكثير ممّا هو أسوأ! سيركٌ افتراضي أو Freak show مُعولَم -بعكس السيرك ذي الهوية أو الخصوصية المحلّية- تُعرَض فيه أكثر الأشياء غرابة: بشرٌ أشكالهم ليست كالبشر، مُسوخٌ يفتخرون بذلك، أشخاصٌ مصابون بعيوبٍ خَلقية يسخرون منها ويدعون الآخرين إلى حفلة اِمتهانٍ لكرامتهم الإنسانية، علاقاتٌ للبيع وخصوصياتٌ مُشاعَة، نوعٌ جديد من البرونوغرافيا نؤديها ونصوّرها نحنُ لا نجومها وصنّاعها، تمركزٌ حول الجسد واِستمدادٌ للهوية والوجود من أعضائه، أباءٌ وأُمّهات يُحوّلون أبناءهم لسِلَع فيستغلّونهم أو يتسوّلون عليهم لمضاعفة خانة المتابعين وربما خانة رصيد البنك.. من يدري؟! إذْ أنّ الأسوأ في هذا “السيرك السُريالي” و”معرض الموتى بحياتهم” لم يأتي بعد، ويبدو أنّ نصيب الإنسان من إهانة نفسه قبرٌ لِمَا تبقّى من خصوصيةٍ وسريةٍ وخَجَل!

مراجع:

بدائع الخيال: عشر قصص ممتعة للفيلسوف الروسي ليو تولستوي، ترجمة عبد العزيز أمين الخانجي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

مجتمع الشفافية – بيونغ تشول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

-

بيت الديناميت: تنبّؤ بكارثة نووية أم إعادة إنتاج للقلق؟وهل هو فيلم “أوبامي” في زمن ترامب؟

«كان يجب على منصّة تلفزيون جيّد في هذه الحقبة أن تُنتِج القلق!»

صنع العدو أو كيف تقتل بضميرٍ مرتاح – بيار كونيسا

الآن وبعد أن شاهدنا القاذفة الشبح بي-٢ في الحرب الإسرائيلية-الإيرانية أو حرب الـ١٢ يومًا، حانَ وقت مشاهدتها في فيلم أميركي جديد، إلى جانب مجموعة أسلحة يبدو وكأنّه يتم التسويق لها في السينما بعد التسويق لها في “الواقع” أو استعراض فحولة التفوّق الأميركي من خلالها، لكن هذا الأخير في خطر هذه المرة -أي في عالم هذا الفيلم- ويواجه تهديدًا وجوديًا، وقائمة المرشّحين لتشكيل هذا التهديد هم الأعداء التقليديون: الروس، الصينيون، الكوريون الشماليون وبدرجة أقل الإيرانيون وأذرعهم.

وهذه المرّة، الإسلاميون الجهاديون ليسوا ضمن قائمة الأعداء، فيما يبدو أنّه انعكاسٌ لطبيعة العلاقة بين الإمبراطورية الأميركية بقيادة صانع السلام ومُنهي الحروب دونالد ترامب، وبين مجاميع الجهاديين الذين ساهمت أميركا بخلقهم ثم حاربتهم ثم ها هي بقيادة العَمَلي صاحب “فن الصفقة” تُروّضهم ولا مانع عندها أن يَحكموا بلدًا بـ”شروط وأحكام” ودون إحكام! أو ربمّا لأنّهم لم يكونوا يومًا -ولن يكونوا- إلّا أعداءً مضخّمين؛ فكما يقول الفيلسوف الفرنسي البلغاري تزڤيتان تودوروڤ في كتابه “أعداء الديمقراطية الحميمون”1 ، إنّ خطر الأصولية الدولية أي القاعدة وأخواتها، يُعيد إلى الأذهان أعمال الفصائل اليسارية المتطرّفة مثل الجيش الأحمر في ألمانيا والألوية الحمراء في إيطاليا، بدلًا من الجيش الأحمر لستالين، وبالتالي يتطلّب تدخّل الشرطة والأمن بدلًا من اللجوء إلى جيوش ضخمة وقوية.

بعد ظهورها في سماء إيران.. القاذفة الشبح بي-2 تتألّق على منصّة نتفليكس بيت من الديناميت.. أم من الكليشيهات الهوليوودية؟

فيلم بيت الديناميت الخارج قبل أيام من أفران نتفليكس، لا يبدو محشوًّا بالكثير من الأشياء الطازجة، ولا يبدو أنّه يفكّر خارج الصندوق الهوليوودي التقليدي؛ إذ يُعيد إنتاج الكثير من الأحداث والقصص والأجواء التي سبق وشاهدناها في كثير من الأعمال ذات النزعة “البطولية الوطنية” إن جاز الوصف، مثلًا لا حصرًا: الصخرة (1996)، اختطاف طائرة الرئيس (1997)، سلسلة أفلام صَعبُ الموت (1988-2013)، وسلسلة الأفلام المستوحاة من روايات جاك رايان التي كتبها توم كلانسي (1990-2014)، سقوط البيت الأبيض (2013)، سقوط أوليمبوس (2013)، والعملان الأخيران متشابهان وكأنّهما توأمان، والفرق الأبرز في لون بشرة الرئيس الأميركي الافتراضي! والقائمة تطول.

منذ لحظات الفيلم الأولى، نرى غرف عمليات في البيت الأبيض والبنتاغون فيها جنرالات وضباط وخبراء يُحاولون إنقاذ العالم أو للدقّة مركز هذا العالم أي “أميركا” من خطر صاروخٍ باليستيٍ عابرٍ للقارات لا نعرف مصدره ولا نقطة ووقت إنطلاقه في إشارةٍ واضحة إلى تقصير القوّة العكسرية الأميركية. تأهّبٌ عسكري وقلقٌ لا تنطفئ ناره وتوتّر متصاعِد وارتفاعٌ لمنسوب الوطنية الأميركية ووداعٌ للأحباب وحديثٌ مُكرّرٌ عن الأعداء المذكورين أعلاه، ورئيس أميركي، عارٍ من الخيارات وماثلٌ أمام معضلة وعليه أن يتخذ قرارًا قد يذهب ضحيته الملايين في سبيل إنقاذ البشرية جمعاء، في ما يشبه استدعاءً للدعوى المبرّرة لضرب هيروشيما وناچازاكي، حيث الملايين الذين قضوا كانوا ثمنًا لا بد منه لإنهاء الحرب وإنقاذ العالم وضررًا جانبيًا لمنع حدوث ضررٍ أكبر.

هذه الروح الأميركية وذلك “الديجاڤو“، ليسوا محلّ استغراب حينَ تُعرَف هُويّة صانعته، صاحبة الأفلام الحربية المثيرة للجدل مثل خزانة الألم (2008) الذي يدور حول حرب العراق و30 دقيقة بعد منتصف الليل (2012) الذي يتتبّع “الجهود” الأميركية لاعتقال “الجهادي” أسامة بن لادن؛ فالمخرجة الأميركية والزوجة السابقة لـ“جيمس كاميرون” كاثرين بيچلو رائدة في استعراض البطولة الأميركية والتفاخر بها والتسويق لـ”النزعة العسكرية الإنسانية الجديدة” -كما يسمّيها نعوم تشومسكي– والتي يبدو أن ترامب لا يحبّها حتى الآن، وإن كانت بيچلو تَنفي ذلك وتُصرّ أنّها تقدّم “توصيفًا” للحرب لا تسويقًا لها، لكن المتأمّل في مُجمَل أفلامها وخاصةً العملان المذكوران يستطيع بسهولة أن يَنفي نفيها.

البيت أيضًا مدجّجٌ بذخائر الصوابية السياسية

لكن، بالرغم من اكتظاظه بالكليشيهات والمشاهد المألوفة والمواقف التي سبق رؤيتها، ما زال في بيت الديناميت متّسعٌ لترسانة من تعاليم الصوابية السياسية وأيديولوجيا “الووك” أو “الووكيزم” التي قد تبدو ظاهريًا غير تقليدية وتتحدّى السائد والمُهيمِن، لكن كثرة استخدامها منذ “طوفان المنصّات” وتسيُّد نتفليكس، وحشرها في كل عمل جعلها سائدةً ورائجة حتّى أخذت شكل الصَيحة/التقليعة وأصبح من الواضح أنّها مُقحَمَة في كثير الأعمال البعيدة عنها وباتت هذه الأخيرة مغصوبة عليها، خاصةً حين تكون معروضةً على منصّة “صائبة سياسيًا” أو تُروّج للأيديولوجيا السائدة أو الأكثر رواجًا، أو يحبّها الناشطون ومُموّلوهم. عدا عن ذلك ما قيمة السينما وهي مسيّجة ومحاكمة وعليها أن تلتزم بتعاليم دينية؟ فتُخبِرُك وتُجبِرُك بأن تقول كذا وأن لا تقول كذا -كما يقول المؤّرخ والكاتب المصري الدكتور شريف يونس بتصرُّف- وفي ذلك مقال آخر في مقامٍ ثانٍ.

تَتَمظهَر هذه الصوابية السياسية في التعدّد/التنوّع العرقي للشخصيات، الذي بدا لي تعدّدًا/تنوّعًا قهريًا أو في أحسن الأحوال مصطنعًا ومُتكلّفًا ولا أراه في سياق الفيلم ضروريًا لولا أن اقتضته شروط وأحكام الأيديولوجيا المذكورة أعلاه والتزام المنصّات بها. وتُتوّج هذا البوليتيكال كوركتنس، بالرئيس الأميركي أسود البشر! بالطبع هذا ليس أوّل عمل يظهر فيه رئيس من الأميركيين الأفارقة، لقد سبقته أفلام كثيرة مثل الرجل (1972)، تأثير عميق (1998)، سقوط البيت الأبيض (2013)، لعبة كبيرة (2014)، سقوط الملاك (2019)، أو حتى عمل كوميدي بديع مثل حكم البلهاء (2006)، حيث أدّى الممثل الأميركي ضخم البُنية، ثقيل الوزن وخفيف الظل تيري كروز دور رئيس أميركي مستقبلي أسود البشرة، كان سابقًا مصارعًا ونجم أفلام بورنو!

وأين المشكلة في أن يكون الرئيس الأميركي أسود البشرة؟ أليس أميركيًا بالنهاية؟! وقد كان على كذلك لفترتين رئاسيتين! لكن حين يُؤخذ هذا العمل في سياقه الزمني والمرحلي، أي عندنا يُصنَع في الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، الممقوت من الصائبين سياسيًا والذي جرت/تجري محاولات لـ”كنسَلَته”/إلغائه من ثقافة الإلغاء Cancel Culture. وحين يتحدّث عن فشل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية في التصدّي لصاروخٍ باليستي نووي عابرٍ للقارات في هذا الوقت تحديدًا، فالموضوع يبدو بعيدًا عن الصدفة، خاصةً وأنّ الرئيس الأميركي الحالي/الواقعي يسعى لتطوير مشروع دفاعي جديد اسمه “القبّة الذهبية”. كما أنّ ردّ البنتاغون ووزارة الحرب الأميركية ووزارة الدفاع الصاروخي على الفيلم ومهاجمته ورفض ما جاء فيه باعتباره خياليًا ومُضلِلًا، يَدعَم ذلك.

تعدّدية عفوية أم حنينٌ لأوباما؟

الرئيس الأميركي يؤدّي دوره إدريس إلبا ببراعة غير غريبة عنه، حتى إنّي أشك في أن إظهاره في النهاية متعمّد، لكي لا ينقطع حبل التشويق ويبقى المشاهد مشدودًا إلى الفيلم! هذا الرئيس كاريزمي -بحكم أن إلبا يؤدّي دوره!- حكيم وهادئ، عقلاني لكن دون أن يتخلّى عن عواطفه، وطني وليبرالي. وهذه صفات يبدو من الصعب جمعها في رئيس أميركي، لكن كاثرين بيچلو ونوح أوبنهايم -كاتب السيناريو- خلقوا رئيسًا أميركيًا على صورة خيالاتهم ورغباتهم، أو ربما على صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما، في حنينٍ جارفٍ له ولعهده “الذهبي” مع أنّه من الصعب الادّعاء بأنّ بيچلو ليبرالية، هي لم تقُم بوَسم نفسها بذلك، وحتّى المتأمّل في مُجمَل أفلامها قد يرى أفلامًا يغلب عليها التبشير بـ”النزعة الإنسانية العسكرية” ودعم رجال الجيش، وأُخرى تَنَتقِد “عنصرية النظام الأميركي” و”عنف الأجهزة الأمنية.

أحنُّ إلى أوباما.. ومسيّرات أوباما وحروب أوباما جورج بوش الأسود؟

لكن، أليس هذا التناقض أو الازدواجية صفة مشتركة مع أوباما؟ رئيس أميركي من أصولٍ أفريقية، ميوله وشعاراته خليط ما بين الليبرالية واليسار، مُهتمٌ بحماية البيئة وتوفير الرعاية الصحية وفرض السلام. أمّا أفعاله فهي استكمالٌ لسَلَفِه: حروبٌ على عدّة جبهات وتدخّلات عسكرية بذرائع إنسانية وقتلٌ جماعي بالمسيّرات، أو ذبحٌ بقفازات ناعمة! وعلى سيرة سلفه، أي بوش الابن، رائد “الحروب الصليبية” الجديدة كما سمّاها، والعدوّ الحميم لرائد الغزوات المعاصرة ابن لادن الذي أنجز مهمّة اصطياده بعد 10 سنين من 11 أيلول خَلَفُه أي أوباما، هناك مشهدٌ في السيناريو/أو وجهة النظر الخاصة بالرئيس الأميركي من القصة، حيث يأتيه خبر “الكارثة النووية” المقبلة على شيكاغو وهو يشارك في دوري كرة السلّة للفتيات! في استدعاء/إحالة واضح للحظة إخبار جورج دبليو بوش بهجمات بُرجي التجارة العالميين والبنتاغون قبل 24 عامًا، أثناء مشاركته في نشاطٍ مدرسي لقراءة القصص مع الأطفال!

الحق يقال: تمثيل إدريس إلبا مقنع أكثر من تمثيل جورج بوش الابن هل هو تنبّؤٌ سينمائي بالمستقبل، أم إنتاجٌ للقلق؟.. وأين تنتهي الأَسطَرَة ويبدأ الواقع؟

في كتابه “صنع العدو أو كيف تقتل بضميرٍ مرتاح”2 يرى الباحث الفرنسي بيار كونيسا أنّ السينما اهتمّت كثيرًا بما يسمّيه “سوق القلق”، حيث استخدمت البلدان كافة “الفن السابع”، ولكن يبقى الأميركيون، من دون منازع، الأقوى في البروباجندا السينمائية. ويذكر مجموعةً من الإنتاجات الهوليوودية التي اعتبرها تبنؤية بشكلٍ ما بهجمات الحادي 11 من أيلول، ومنها: الجحيم المرتفع (1974)، صَعبُ الموت (1988)، تفشّي (1995)، ذيل الكلب (1997)، الحصار (1998)، وفيلم نزيف الأنف الذي لم يرَ النور حيث تمّ إلغاؤه بعد هجمات 11 أيلول، لأنّه كان يتحدّث عن هجومٍ إرهابي على برجي التجارة العالميين! وفي سياق هذا التداخل بين ما هو خيالي وما هو واقعي يتساءل كونيسا: أين تنتهي الأسطَرَة، وأين يبدأ الواقع؟!

فهل هذا الفيلم يقوم بنفس الشيء؟ يتنبّأ بكارثة نووية ويستبقها بسيناريو يبدو قابلًا للتحقّق؟ وإن كان العدو الذي أطلق الصاروخ النووي على أميركا في بيت الديناميت مجهولًا، فالأعداء في “بيت الواقع” كُثُر ومعروفون، والمرشّحون الأوائل: الصين وروسيا بوتين. ولا يبدو هذا التنبّؤ نابعًا من هوسٍ بنهاية العالم وهلاوس مسيحانية، حين يُعلن ترامب في 30 تشرين الأوّل من هذا العام -بعد تفاخره بامتلاك بلاده لأكبر ترسانة نووية بالعالم الذي تملك 9 دول فيه أسلحةً نووية- عن إعادة تجارب الأسلحة النووية للولايات المتحدة لأول مرة منذ 33 عامًا! وهل يقوم فيلم أليكس جارلاند الحرب الأهلية الصادر قبل أقل من عامين، بالتنبّؤ بحربٍ أهلية في أميركا وإعدام ترامب؟ خاصةً وأنّ الرئيس الأميركي في الفيلم المذكور يشبه بطريقةٍ تبدو مقصودة الرئيس ترامب. مِنَ المُستَبعَد ذلك، لكن من يدري!

أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد حلقة جديدة في سيرورة إنتاج القلق أو إنعاش سوقه؟ ومَن أفضل من هوليوود للاضطلاع بهذه المهمّة؟ ومن أكثر قدرةً على الانتشار بسرعة والوصول إلى الجميع بكل سهولة من منصّة مثل نتفليكس! وفي هذا الصدد يقول بيار كونيسا: “إنّ خطر الاعتداءات بالوسائل الكيميائية أو النووية أو الجرثومية، التي أصبحت تهديدًا يعتبر وشيكًا، يُشكّل موضوعًا يرفع نسبة المبيعات. وكان يجب على منصّة تلفزيون جيّد في تلك الحقبة (يتحدّث هُنا عن ما بعد 11 أيلول)، أن تُنتِج القلق!” وها نحنُ اليوم لحسن حظّنا، لدينا منصّة “ترفيه” جيّدة لحقبتنا هذه.

كوبريك ضد بيچلو: قلق أقل، حب للقنبلة أكثر

في نهاية الفيلم أو السيناريو الأخير، يبلغ القلق ذروته وتقترب الكارثة النووية من شيكاجو وعلى الرئيس الأميركي اتّخاذ القرار الحاسم. وقبل لحظة القرار الصعب، تُملي عليه حكمته أن يردّد بعد الكلمات الوعظية والدرامية -المُقنعة والمؤثّرة بفضل أداء ألبا- فيُشبّه عيش البشر في أميركا نووية وعالمٍ نووي، ببناء منزلٍ مليء بالمتفجرات، تتم فيه صناعة القنابل ووضع الخطط وهو بأكمله على وشك الانفجار، لكنّنا واصلنا العيش فيه! من الممكن إعادة صياغة كلام الرئيس الأميركي المتخيّل باقتباس خالٍ من الصور الفنية، لتودوروف من كتابه المذكور أعلاه، حيث يقول: “إنّ ما تعلّمناه في القرن الحادي والعشرين أن الإنسان أصبح يشكّل تهديدًا لبقائه بالذات”.

في البحث عن نقيضٍ لهذا القلق الذي يعجُّ به بيت الديناميت، وتُضاعِف مخزونه موسيقى الملحّن الألماني فولكر بيرتلمان، علينا أن نعود 61 عامًا إلى الوراء، حيث كانت الحرب الباردة حامية -يا للمفارقة- وقدّم الراحل ستانلي كوبريك للبشرية جمعاء هديةً تُخفّف من القَلَق تجاه القنبلة النووية وتزيد الشَبَق تجاهها.

لا مكان في دكتور سترينجلوڤ (1964) للخوف من الكارثة النووية، لا فائدة من الدراما ولا وقت للوعظ، لكن هناك متّسعٌ للكوميديا السوداء في عالمٍ على وشك أن يتحوّل إلى سواد. وهناك مساحة واسعة للسخرية من العالم بشرقه وغربه وبمعسكريه الاشتراكي والرأسمالي، من الجنرالات الذين سرّعوا نهايته، من القادة الذين يجتمعون في “غرفة الحرب” في البنتاغون ويقاتلون بعضهم جسديًا ولفظيًا، كأنّهم في سيرك بشري أو هُم التطوّر الطبيعي للقرود الذين سيظهرون بعد أربع سنوات في فيلمٍ آخر لكوبريك مُعادٍ للإنسان.

وإن كان الرئيس الأميركي المتخيّل في بيت الديناميت أمام خيارٍ صعب ومعضلة، فإنّ إحدى شخصيات فيلم كوبريك، الجنرال “باك” تورجيدسون، يطرح بكل برود خيار هجومٍ نووي استباقي على السوڤييت، فيردّ الرئيس الأميركي رافضًا اقتراحه، إذْ يراه دعوةً لقتل جماعي، لاحرب! فيَرُد بلامبالاة: “سيّدي الرئيس، أنا لا أقول إنّ أيدينا لن تتلطّخ بالدماء، ولكنّني أقول أنّه لن يسقط أكثر من عشرة إلى عشرين مليون قتيلًا كحد أقصى ويعتمد ذلك على الظروف والصُدَف!”. وبحسب كتاب “موجز تاريخ الحرب”3 للمؤرّخ العسكري البريطاني الكندي چوين داير، فإنّ كوبريك تعمّد أن يكون الجنرال توردجيدسون صورة كاريكاتورية للجنرال الأميركي كورتيس إ. ليماي الذي خدم فترة طويلة رئيسًا لقيادة القوّات الجوية الاستراتيجية الأميركية والذي أراد بالفعل وقوع حربٍ نووية!

I’m not saying we wouldn’t get our hair mussed. But I do say no more than ten to twenty million killed, tops في نهاية بيت الديناميت يصل الصاروخ شيكاجو ولا نعرف قرار الرئيس ويتركنا العمل قلقين ومتوتّرين وربّما غير راضين عن نهاية غير تقليدية لا يُنقِذ فيها “البطل الأميركي” العالم. بينما في دكتور سترينجلوڤ نرى انفجارًا على وقع أنغام أغنية “سنلتقي مجددًا“ للمغنّية البريطانية ڤيرا لين! وحين تقوم قيامة العالم، يقوم النازي السابق وخبير الحرب النووية، المسمّى الفيلم على اسمه، عن كُرسيه المتحرّك، منتصبًا ومُنتَشيًا بنهاية الأرض وإبادة البشرية ومردّدًا “التحيّة الهِتلَريّة”، وكأنّ النازية لم تنتهي، بل زرَعت نفسها في “العالم الحُر” وهاي هي من قلب هذا العالم -الحُر في فنائه- تَشمَت بالبشر وهي تشاهدهم وهم يُهلِكون أنفسهم بأيديهم.

“Mein Führer, I can walk” التاريخ الطويل لعمليات صنع العدو وإنتاج القلق

بالرغم من اكتظاظه بالكليشيهات وامتلائه بما سبق وشاهدناه، إلّا أنّ بيت الديناميت مهم جدًا ومن الضروري مشاهدته، لا لقيمته الفنية، فهو ليس ساحرًا بصريًا أو تقنيًا ولا يُحدث أي ثورة في فئته. واعتماده الأكبر على تَسَلسُلِه غير الزمني وعرضه نفس القصّة من عدّة وجهات نظر/زوايا، وأيضًا على القلق اللامنقطع الذي تداعبه وتُهيّجه ألحان فولكر بيرتلمان، وبالطبع يستند بالمقام الأوّل إلى طاقمه المتمكّن وعلى رأسهم إدريس إلبا، ريبيكا ڤيرغسون، جارِد هارِس. إذًا، بعد كل هذا لماذا هو مهم؟ لراهنيته؛ لأنّه يُطرَح الآن، في زمن أميركا الترامبية وروسيا البوتينية وأوروبا الحائرة والجيوش التي ينحسر وينحصر فيها تأثير المقاتل/القاتل البشري لصالح المقاتلات والمسيّرات والأسلحة الإبادية التي تُشغَّل عن بُعد، وكذلك للتفاعلات المستمرة معه والجدل القائم حوله والهجوم الأميركي الرسمي عليه.

والأهم، أنّه مُهِمٌ لـ”قيمة ما بعد العرض” الخاصة به. صحيح أنّ الناس غالبًا ستنساه بعد أسابيع كما هو حال أغلب الأعمال المعروضة على نتفليكس، لكن حين يأتي أحدهم ويقوم بالتأريخ للأعمال السينمائية التي تَضطَلِع بمهمّة صناعة العدو وإنتاج القلق وإعادة إنتاجه بأشكالٍ مختلفة، فغالبًا سيكون هذا أحدها. وربما سيُشار إليه بالفيلم الذي صدر في فترة رئاسة ترامب وهاجم المؤسّسة العسكرية وتنبّأ بكارثة نووية، إن لم تكن قد حدثت هذه الكارثة مستقبلًا! باختصار: إنّ قيمة الإنتاج السينمائي هذا تطورية لا ثورية.

هل هو من أفلام “الحرب الأهلية الأميركية الباردة”؟

إن كانت أفلام فترة الحرب الباردة، تلك الحرب التي اعتبرها عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي جان بودريار4 حربًا عالمية ثالثة وضعت حدًا للشيوعية كما وضعت الثانية حدًا للنازية.. أقول: إن كانت هذه الأعمال قد هاجمت الأيديولوجيا الشيوعية والإمبراطورية التي تبنّتها، عبر الوسيط السينمائي الذي بات هو الرسالة وأصبح ساحةً للصراع الأيديولوجي -بتعبير سلاڤوي چيچيك– فإنّ بيت الديناميت يهاجم “أعداءً داخليين” دون أن يُسمّيهم وكلام الرئيس الأميركي عن العيش في بيت من المتفجّرات يُمكِن قراءته كإشارة مبطّنة إلى ذلك. فهل يكون هذا الفيلم وأفلام أخرى ستأتي من بعده من ضمن “سينما الحرب الأهلية الأميركية الباردة” مستقبلًا؟ وهل ستعقب هذه الحرب، حرب عالمية رابعة والتي ستكون وحدها بالفعل حربًا عالمية كما يتنبّأ بودريار؟ ربما، وغالبًا هي مجرّد خيالات، ومن هُنا يبدأ الإغواء.. من واحات الخيال لا صحراء الواقع.

This is the end

Beautiful friend

This is the end

My only friend, the end

Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the endهوامش:

- أعداء الديمقراطية الحميمون – تزفيتان ترودوف، ترجمة غازي برو، نشر: دار الربيع، توزيع: دار الفارابي، ٢٠١٥.

- صنع العدو أو كيف تقتل بضميرً مرتاح، بيار كونيسا، ترجمة: نبيل عجان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٥.

- موجز تاريخ الحرب – غوين داير، ترجمة: آراكة مشوّح، الشبكة العربية للأبحاث، ٢٠٢٥.

- العولمة والإرهاب – جان بودريار، من مقال في جريدة لوموند ديبلومانيك الفرنسية، ١٨ نوفمبر ٢٠٠٢، من كتاب “العنف” الصادر ضمن سلسلة دفاتر فلسفية عن دار توبقال للنشر، ترجمة وإعداد محمد الهلالي وعزيز لزرق، ٢٠٠٩.

-

عن المُهَلوِسين باستعادة الماضي والعالقين في المستقبل

«إنّ تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس على أدمغة الأحياء»

كارل ماركس

أين يعيش المُهلوِسون بالماضي؟ في بيتٍ من الجثث! أمّا أولئك الّذين يحاولون إحياء الموتى، فلن يعيشوا.. إلّا كجثث متحرّكة.

لا يعني ما سبق إلقاء الماضي بسلّة المهملات؛ فأحيانًا يكون ملهمًا للحاضر ومحفّزًا على المُضيّ قُدُمًا صوب المستقبل. لكن يجب التعامل معه بوصفه رافدًا للهوية ودعامةً من دعامات الحضارة، لا كمقدّس؛ فحينَ يُقدَّس يتحوّل إلى مادة للهلوسة، فيصبح مقدّسوه مُهلوِسين باستعادة ماضٍ «ذهبي» ومدمنين على تعاطي خيالات تفصلهم عن الواقع وتجعلهم يعيشون في ذُهانٍ جماعي.

أمّا المستقبل، فهناك مُهلوِسون به أيضًا! يقتطعونه من علاقته الجدلية بالماضي والحاضر، فيصبحون عالقين بما لم يأتي بعد، ينتظرون الموعود وكل مخطّطاتهم ليست في سبيل مستقبلٍ ممكن التحقّق، بل من أجل مستقبلٍ متخيّل لكنه حتمي التحقّق ومحسومٌ أمره بإرادة الماضي والأزل والماوراء وما قبل التاريخ، لا بإرادة المادة والقوّة والعنف الضروري والتخطيط بعيد الأمد ومكر التاريخ.القوّة والمادة ومكر التاريخ.

وبين الهلوسة باستعادة الماضي والهوس بانتظار المستقبل الموعود يضيع الحاضر؛ فهو الذي سيصير ماضيًا وسيصنع مستقبلًا. ومن يملك الحاضر: كل شيءٍ له.. حاضر.

استعادة الماضي اليوم ليست عفوية بالضرورة، ربما هي كذلك على مستوى الجماهير و«الوعي الجمعي» وإن كانت هذه العفوية ليست مرادفةً للبراءة بالضرورة. لكن على مستوى النخب والقادة وواضعي السياسات وموجّهي الجماهير ومهندسي الدعاية ومروّجي الحروب، تتم استعادة ماضٍ بصيغة الحاضر، نسخة رثّة عمّا مضى وانتهى تخدم غاياتهم في الحاضر. وهؤلاء لا يُلامون؛ فمسؤوليات عملهم تقتضي استغلال المثل والقيم من أجل أشياء أبعد ما تكون عنها، ومن هواياتهم المفضّلة سلخ الأشياء عن سياقاتها التاريخية.

هنا عليّ أن أعود شخصيًا إلى الماضي أيضًا، إلى كتاب ماركس «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت»، الذي يقول فيه: «في فترات الأزمات على وجه التحديد، نرى الناس تلجأ إلى استحضار أرواح الماضي لتخدم مقاصدها وتستعير منها الأسماء والشعارات القتالية والأزياء، لكي يمثّلوا مسرحية جديدة على مـسرح التاريخ العالمي في رداءٍ تنكّري يكتسي بوقارٍ ولغةٍ مُستعارة».

اليوم، يبدو هذا الماضي المتخيّل -الذي تنبهر به جموعٌ منتمية إلى جماعات متخيّلة- كرتونيًا وكوميديًا، مجرّد حاضرٍ له غاياته ومقاصده يتنكّر في رداء الماضي بوقارٍ مصطنع ولغةٍ ممسوخة بفعل المحاكاة والمشابهة.

وكما قال ماركس -مجدَّدًا- في مقولته الشهيرة جدًا من نفس الكتاب: «إنّ جميع الأحداث والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر مرتين: المرة الأولى كمأساة والمرة الثانية كمسخرة/مهزلة».

في المرّة الأولى (الماضي)، كانت الأحداث والشخصيات تاريخًا بمآسيه وانتصاراته، وفي المرّة الثانية (اليوم/الآن) في عالم مزدهر بالأزمات والقادة المأزومين -ترامب مثلًا لا حصرًا- والشعوب المتأزّمة، فإنّ هذه الشخصيات والأحداث التي مَضَت تتكرّر على شكل مسخرة/مهزلة.

-

الإعلام إذْ يُبَالِغ ولا يُبلِّغ أو: الصحف الصفراء في الأمس، القنوات الحمراء اليوم

«إذا عضّ كلب رجلًا فهذا ليس خبرًا، لكن إذا عضّ رجلٌ كلبًا فهذا هو الخبر!»

العبارة السابقة ربما أصبحت كليشيه اليوم، والغالبية غالبًا تعرفها، وفيما مضى كان دارس “الإعلام” بتخصُّصاته الفرعية المختلفة: تحرير/إذاعة وتلفزيون/علاقات عامة/إعلان وغيرها، يعرفها منذ أوّل محاضرة له في الكلية. وبعد قرابة 18 عامًا من دراسة التحرير الصحفي، ما زلت أذكر أوّل شرحٍ لهذه المقولة في سياق مساق “مدخل إلى الاتصال”.

المهم وبعد هذا المدخل، أستَحضِر هذه العبارة وأنا أتساءل: هل الإعلام* يُبلِّغ الناس بما حَدَث ويَحدُث؟ هل يُخبِرُهُم بالخبر كما هو، كما خَبِرَهُ الشهود وناقلوه من المراسلين؟ هل يكتفي بوظيفة التبليغ؟ أم أنّه يُضيف عليها ويتجاوزها ويجعلها ثانويةً لتصبح الوظيفة الرئيسية هي المبالغة لا التبليغ؟ المبالغة بما حدث والوصول للتنبّؤ بما سيحدث أو تهميش الواقعة التي وقعت فعلًا وقتلها دون إخبار الناس بـ”عملية القتل” هذه، وزرع مُصْطَنَع مكان جثّة الواقعة، ليُصبح بدوره هو الواقعة؛ فطالما نراه على الشاشات -على اختلاف أحجامها- فقد وَقَع! وطالما تُغرينا قراءته ومعرفة تفاصيله والضغط على الرابط ورؤية الصورة ومتابعة القناة للمزيد من التفاصيل فهو الواقع الآن، هو أمرٌ واقع، حتى إن كان خاليًا من أي وقائع.

هذه المبالغة تتمّ ببلاغة، لا بلاغة اللغة فحسب من خلال المُحلّلين والمفكّرين والشُعراء والمُستَشعرين وحتى المذيعين والمُقدّمين الذين يتحدّثون بخلاف ما تقتضي وظيفتهم -أي الإعلام- بلغة الأحلام والأوهام لا الواقع، بل أيضًا بلاغة الصورة/المشهد على نحوٍ سينمائي وترفيهي.

وتتواصل هذه المبالغة عبر المزج بين البلاغتين، خاصةً حين لا تكون قناتك مجرّد قناة حكومية رسمية، بل شبكة ضخمة تمويلها غير محدود وتُرضي جميع الأذواق: قناة للأجانب تتحدّث إلى دُوَلِهِم بلغةٍ مُعتَدِلَة وعقلانية، وواحدة أخرى للتقدميين والناشطين ولتقليعات هذا الزمان التي يتم الإقلاع عنها وتبديلها بحسب أهواء المُموّلين والمانحين والمُخطّطين.

وبالطبع والأهم هُناك القناة الموجّهة للعامة/العوام، والتي تُقدّم لهم ما يحبّون مشاهدته حتى وإن كان متطرّفًا ولا معقولًا ومجنونًا ومحشوًا بأكاذيب وأوهام أكثر من حشو مكدوس الباذنجان بالجوز! وقد قُمتَ أنت شخصيًا بصياغة رؤيتهم لما يُحبّون أن يروا وصَنعتَ ثقافة وتوجّهات هذه الطبقة المُهيمَن عليها -بالاستئذان من غرامشي– التي تَعرِف -هي- أنّه مُهيمَنٌ عليها، لكنها تَجهَل بفعل الثقافة التي تَصنَعُها/تَصطَنِعُها شكبتك والوعي الذي تُشكّله قنواتك، أنّك أنتَ المُسَيطِر والمُهَيمِن عليها قبل أنظمتها وحكوماتها؛ فأنتَ تُسَيطِر على الوعي والأدمغة، القلوب والعقول.. وهذه الأنظمة والحكومات بالكاد تُسيطِر على الأجساد.

في الأمس كانت الصحف الفاضحة التي تَقتاتُ على الأكاذيب والمبالغات الواضحة، تُسمّى “الصحف الصفراء”. اليوم أغلب الصحف تحوّلت إلى شيء من الماضي، إلى ما يُشبه التُحَف أو النُصُب التذكارية التي تقول لنا: كان هنُاك يومًا ما أخبار ومقالات وتقارير وتحقيقات تُكتَب وتُنشَر على ورق، والحق يُقال: كان فيها جماليات لم تَعُد موجودة اليوم؛ مثل البُطء الذي كان شرطًا للاستمتاع بتجربة قراءة هذه الصحف. ومع ذلك هناك ورثة طبيعيون لهذه الصحف اليوم، يُقال لهم: “المواقع الإلكترونية” لكن لونها ليس مُوحّد؛ فمنها من يأتي باللون البرتقالي أو الأزرق أو الأخضر وغيرها.. وأتحدّث هُنا عن مواقع محلّية أتمنّى أنْ تحل عنا.

لكن الوريث الأكثر شرعية والتطوّر الطبيعي لهذه الصحف هي القنوات والفضائيات -هل ما زال أحد يستخدم هذه التسمية “فضائيات” مع تراجعها لصالح الإنترنت والمنصّات؟- وهذه القنوات لها لون مميّز، لون كان فيما مضى مرتبطًا بالثورة والحرية والتمرّد، و”الخطر الأحمر”؛ أي اليسار أو الشيوعية الذي كان يخشاه بالأمس من يتم التهليل والتطبيل لَهُم اليوم بوصفهم رأس حربة في مقارعة استكبار/طغيان “الشيطان الأكبر” أو “الغرب الكافر”! هذا اللون الأحمر نَجِدُه في شريط الأخبار العاجلة، وفي رموزٍ أخرى تَستَخدِمُها هذه القنوات في سياق هندسة هذا الوعي الجَمْعِي الناطق والمُفكِّر باللغة العربية.

هذا “اللون الثوري”، باتَ اليوم مرتَبِطًا بالإذعان والخضوع لثقافة طبقة مُهَيمِنَة تَحرِص أنْ لا تُشعِرَك أبدًا بأنّها تُهَيمِن على وعيك الذي تُشكّله وثقافتك التي تَصنعُها ورؤيتك للعالم الذي تَخلِقُه.. لكنّها ليست رؤيتك، فهي لا تُريك إلّا ما تَرَى! وهل يا تُرى أنتَ حقًا تَرَى؟!

ربما اللون الأحمر يرمز لبعدٍ آخر مُفتَرَض لكّنه خطير، وهو تحويل المُتلقّي لهذه القنوات إلى “هندي أحمر” آخر، إلى إنسان سيُصبِحُ هو وشعبه مع سيرورة الإبادة والتهجير، مجرّد ذكرى إنسان، أو “فلكلور”، إن بقي الناس يُصدّقون أوهام هذه القنوات الحمراء ويقعون كل مرة فريسةً وصيدًا سهلًا في شباك شبكتها.

في ترجمته لكتاب جان بودريار الصادر بنسخته الأصلية “الفرنسية” قبل 44 عامًا -والذي أُعيد الاقتباس منه مجدّدًا وسأعيد ذلك مرةً بعد مرّة- “المصطنع والاصطناع”، يُورِد الدكتور جوزيف عبدالله اقتباسًا للكاتب الفرنسي فرانسوا-رينيه دو شاتوبريان، معبّرًا عن جوهر الكتاب وأَجِدُ فيه أصدق تعبير عن فحوى هذه السطور وخاصةً الأخيرة منها:

«القطيعة مع ما هو واقعي أمرٌ سهل. لكن الأمر ليس كذلك مع الذكريات؛ فالقلب يتقطّع لهجرة الأوهام، لقلّة ما في الإنسان من حقيقة!».

THEY LIVE (1988) – John Carpenter ___________________________________________________________________

*هامش:

ربما من المنطقي استبدال حرف العين بالظاء، ليصبح الإظلام بدلًا من الإعلام؛ الإظلام على الحقائق والوقائع لا الإعلام بها. أو استبدال حرف اللام بالدال، ليكون إعدام بدلًا من إعلام؛ إعدام الحقيقة، تعليقها على مشنقة الاصطناع والمحاكاة وصعقها بكهرباء التزييف والتهويل حتى الموت.

الصورة أعلاه من فيلم “قتلة بالفطرة” (1994) من إخراج أوليفر ستون وكتابة كوينتن تارانتينو.

-

عن الحرب المُحتواة بعناية

وأخيرًا توقّفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعد 12 يومًا -وإن لم تنتهي- ومع ذلك لم ينتهي العالم في حرب نووية هرمجدونية الطابع، كما كان يتمنّى -بل ويؤمِن- أصحاب الخطابات المسيانية/الخلاصية/القيامية/الملحمية الّذين ينتظرون مُخلّصهم ويُسرّعون بتدخلاتهم البشرية “تدخلًا إلهيًا” سيُنهي الزمان ويأتي بالآخرة. ولم تتوسّع الحرب لتكون إقليمية ولم تَكبُر -على طريقة أبو شهاب “إن ما كِبرِت ما بتِصغَر”- لتصبح عالمية. لقد تمّ احتواؤها والسيطرة عليها، وبالتأكيد هذا الاحتواء تطلّب عدّة عوامل:

أولًا: قوّة تَضبِط الإيقاع، وهي بالتأكيد الولايات المتّحدة الأميركية تحت رئاسة رئيسٍ لا يُفضّل الحروب المُنفَلِتَة من عقالها بعكس أسلافه. رئيس استعراضي من خلفية بزنس-ترفيه تُهمّه أكثر مشهدية الحرب واللقطة التي سيظهر فيها صانعًا للسلام. المفارقة هُنا أن من ضَبَط إيقاع هذه الحرب واحتواها كان مشاركًا فيها منذ اللحظة الأولى وراعيًا لها، كما أصبح راعيًا لـ”السلام” بعدها! مفارقة أخرى: ربما لو لم تكن أميركا هي الضابط والراعي والمُحْتَوي، وكانت قوّة كبرى أخرى لم نُجرّبها بعد، أقول ربما خرجت الأمور فعلًا عن السيطرة، لكن ليس ثمّة شيء مؤكّد بخصوص هذه النقطة، إنّما هو شعور شخصي بأنّ الآخرين ليسوا أفضل من “الشيطان الأكبر” وربما كانوا أشيطَن، ونحنُ لا نعرف شكل الشيطان حتّى الآن ولا نعرف إن كان موجودًا أصلًا أم هو مجرّد شمّاعةً يعلّق عليها البشر غريزتهم التدميرية وميلهم التطوّري نحو “الشر”.

ثانيًا: عقلانية أحد الطرفين، وهي إيران. بالرغم من أن القسط الأكبر من خطابتها ودعايتها الموجّهة لجمهورها الداخلي ولجمهورها الناطق بالعربية غير عقلاني ولا معقول وشعبوي وقائم على المبالغات بإفراط. لكن في جانب الممارسة والتعامل مع الواقع، يميل نهج طهران إلى الواقعية والعقلانية والبراجماتية وهو نهجٌ تُحمَد عليه، بعكس أنصارها الأيديولوجيين والمُشجّعين بحماس لفريقها خاصةً في المنطقة العربية. أمّا الكيان، فهو بقوّته الغاشمة وجبروته ليس مُحتاجًا لأي عقلانية، فقط على أميركا وبالنيابة عن الغرب الذي وجد “الحل النهائي” لـ”المسألة اليهو-دية” على حساب الشرق وأرضه وأهله أن تُروّضه. وفي أحيانٍ كثيرة تُطلِق لهذه القاعدة العسكرية العنان لممارسة رياضتها المفضّلة: الوحشيّة، التي يبدو أنها تُبدع فيها أكثر على المدنيين العُزّل كما في غزّة.

مفارقة أخرى -ويا لها من حربٍ ملأى بالمفارقات وعالمٍ يَغصّ بالسُخرية والكوميديا السوداء- تكمن في أنّ لا إيران ولا “إسرائىل” كانتا مُتحمّستان للأجواء القيامية ولا تنتظران المخلّص وصراعهما مادي، إلّا أن الأنصار والمشجّعين ومحبّي هُوشات وطوشات حارة الضبع وحارة أبو النار، استبشروا بالحرب ورأوا فيها فرصةً لتعجيل قدوم المخلّص.. على اختلاف أصل وفصل واسم هذا المُخلّص عند جميع الأطراف، ولم أقل الطرفين؛ فهُناك من يشجّعون الحرب ويدفعون بها لتكون نووية إبادية وتقوم “القيامة” ويأتي مُخلّصٌ من طرفٍ ثالث لا يؤمن به الطرفان، الإنجيليون الصهاينة في أميركا مثلًا لا حصرًا.

قبل بضع سنين، كنت أقول ردًا على أصحاب الخطابات القيامية والسوداوية -في فترة كانت أيضًا مُشبّعة بالكوميديا السوداء بالإضافة إلى الأجواء البيروقراطية على الطريقة الكافكاوية وعبادة الأخ الكبير/الإخوة الكبار الأورويلية هي أزمة فيروس كورونا-: “إنّها ليست نهايتنا” وأتبعها بـ”للأسف”. اليوم أقول: “إنّها ليست نهايتنا، والحمد لله رب العالمين أنّه نجّانا -حتى الآن- من المجانين”.

إنّ الحرب بين الكيان وإيران لم تنتهي، هي لم تبدأ أصلًا في الثالث عشر من حزيران الحالي، أو في السابع من تشرين الأوّل 2023 (كون الدولة الفارسية أعلنت مباركتها للعملية ضد الكيان العبري ودعمها لها وقالت: إنها جاءت ردًا على اغتيال قاسم سليماني قبل أن تسحب كلامها) هي سيرورة إن جاز الوصف. ربما بدأت في عام 1979 أو حتى قبل، منذ أن تأكّدت دولة هرتزل أنّها لا تستطيع العيش بدون أعداء وأنّها تحيا من أجل الحرب و”تزدهر” بالقتال وتنتعش بمزيد من النعوش لخصومها المستعدّة لخلقهم على الدوام إن انقطعوا من سوق الحرب. لكن الأكيد ومع توقّف هذه الحرب المُحتواة، أنّ كثيرًا من المُشجّعين والأنصار العاشقين للخطابة والثرثرة لن يتوقّفوا عن التشجيع وصناعة انتصارات وهمية ومكاسب نصف مطبوخة، ولا شيء قادر على كبح جماح الغريزة التدميرية التي تُغذّيها خرافات وفانتازيا دينية توراتية وغير توراتية أو على احتواء “ليبيدو” القياميين التوّاق لمزيد من الخراب.

أمّا الكيان، فَمِن الجميل بل من الضروري، الشماتة به والفرح بما تلقاه من ضربات حطّمت كثيرًا من أساطيره، لكن على المرء الحذر من الاكتفاء بهذه الشماتة أو العيش عليها وتذكير نفسه على الدوام بأنّ هذا الكيان محترفٌ في الابتزاز -ابتزاز مُضطَهِد الىهود بالأمس أي الغرب وتذكيره بالهولوكوست وإعادة إنتاجه في سياق تضخيم أي هجوم ضده- وأنّه كذلك بارعٌ في إيهام أعدائه بأنّهم مُمسكون بزمام القوة، في اللحظة التي يُحكم خناقه على رقابهم. الأهم من كل هذا، أن المأساة بحق ما تبقّى من الشعب الفلسطيني في غزّة، لم تتوقّف بعد، ويبدو أن المسؤولين عن الاحتواء غير مهتمّين بمهمّة احتوائها؛ فاختصاصهم الحروب، وما جرى ويجري في غزّة من صنفٍ آخر، يُطلَق عليه: إبادة.

ختامًا سأُورد اقتباسًا لعالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي الراحل جان بودريار من كتابه المهم والأهم “المصطنع والاصطناع”، قد يساعد في فهم هذه الحرب، وبعض محطّاتها المهمّة مثل ضرب أميركا لمنشآت إيران النووية بواسطة القاذفة الشبح بي-2 وقصف إيران أمس لقاعدة العديد الجوية في قطر والتي غلبت عليه الرمزية والمشهدية والاصطناع و”الاحتواء” بشكلٍ واضح وفاضح، يقول بودريار: “لم يعُد هناك مكان لأي استراتيجية، وتصعيد الأمور ليس غير لعبة أطفال متروكة للعسكريين. لقد مات الرهان السياسي، لتبقى فقط عمليات اصطناع النزاعات والرهانات التي تُحتَوى بعناية.”

-

أيُّ شبحٍ يَنتابُ العالَم؟

سامح الله ماركس وإنجلز، فقد اعتقدا في بيانهما أن الشيوعية هي ذاك الشبح، لكنّه كان النقيض! وكونه كذلك -أي نقيض- لا يعني أنّه “شبح الرأسمالية”؛ فهذا الشبح يبدو معقّدًا ومُركّبًا وفي ثناياه طبقات داخل طبقات وظلمات فوق ظلمات. إنه هجين أو مسخ، وإجحافٌ بحق هذا المَسخ الأبشع من مَسخ فيلم The Substance أن يُختزَل إلى تجريدات مثل الرأسمالية، مع أن رأس المال مشكلة بذاته ولذاته، لكن هل هو لوحدِه المُقيم في جسد هذا الشبح/المسخ؟

حسنًا، ماذا عن شبح الهلوسات/الخرافات التي غُصِبَت على التحوّل إلى حقائق (كما في حالة “دولة الـيهود” و”داعش” وأخواتها “النواعم”) في مزجٍ سُريالي بين ما هو دِيني ودُنيوي، بين ما هو فانٍ وسرمدي؟

ماذا عن شبح المُصطَنَع وقد انقضَّ على الواقع وشبح الصورة/النُسخة وقد سَرَقَ الأوراق الرسمية للأصل وقتله وانتحل شخصيته؟ وشبح المشهديّة وهو يَخنِق الحَدَث كما حَدَث أو يَخلِق من العدم حَدَثًا ما حَدَث؟ وشبح الأخ الكبير وقد نجح في تحويل من كان أخًا لهم -أي الناس العاديين/المواطنين/العوام (أو “رعيّة” الأخ الكبير “الراعي” بالصيغة التُراثية) إلى إخوةٍ كبار ورُعاة، يُراقبون بعضهم بعضًا ويتنافسون باجتهاد في لعبة الضحية والجلّاد.

وماذا عن البيروقراطية التي تُعيد إنتاج نفسها في القطاع الخاص في مشاهد كوميديا سوداء تتفوّق على مسلسل The Office ممزوجًا بأفلام الأخوين كوين؟ وماذا عن المانحين المموّلين لمُعارضيهم من خلال مساحات ومنظّمات وشبكات بلا حدود وبحدود؟

وماذا عن جبل الجليد الغائر من النُخبة الحاكمة والطبقة المُهيمِنَة واللامرئي من الاقتصاد السياسي والعدوّ المُتنكّر في زيّ صديق، وسط عجزٍ جَمعي عن التمييز بين الاثنين. وماذا عن شبح الفاشيات المُتعدّدة المُزدَهِر بالتوازي -والتواطؤ- مع ازدهار النيوليبراليات المختلفة؟ وماذا عن البروباچندا المُنفَق عليها مليارات وتُخفي حقيقة أنّها بروباچندا ولا يَرى الناس ما هو مكتوب بين عَينيّ «مسيحها الدجّال»؟!

هل كل ما سبق أعراض لمرض “الرأسمالية”؟ أما كلها -مع رأس المال/الرأسمال- أمراض ينضح بها هذا الشبح/المَسخ.. الذي انتاب وينتاب العالم من الجنوب إلى الشمال؟ في الحقيقة أو ما يُشبَّه لنا أنّه حقيقة: لا جواب واضح، قاطع أو حاسم! ربما الشيء الوحيد شبه الأكيد أن الطبقة التي كان يُفترَض أن تُسبّب الارتعادات لكل الطبقات -كما جاء في البيان- هي الآن تَرتَعِد وعن أحلامها تَبتَعِد وهي تُشاهِد هذا السيرك الترامبي الماسكي (أو صِفهُ بما شئت إلّا أورويلي؛ فهذا وصفٌ قد عفا عليه الزمن!).

ويبدو أنّ الطبقات الأخرى هي التي ليس لديها ما تخسره، بل أمامها الكثير لتكسبه (المليارات، التريليونات والأراضي الواسعة والمساحات الشاسعة من القلوب والعقول… إلخ)! أما تلك الطبقة، فمُطبَقٌ على أنفاسها بأنواع جديدة من الأغلال والاستغلال والاستغفال وليس أمامها إلا الخسارة تلو الخسارة، وليس في الخسارة أيّ جسارة.

———————————————————-

*الصورة من فيلم Cosmopolis أو المدينة العالمية (2012)، للمخرج الكندي ديڤيد كرونِنبِرج، رائد صناعة أعمالٍ عن المسوخ والوحوش بأشكالها الفعلية والمعنوية والمهووس بتحلّل الأجساد والواقع كذلك.

-

رأس المِمحاة: عن تأويلٍ آخَر لأوّل كوابيس ديڤيد لينش

لا أدري كيف يمكن وصف مشاعر المرء تجاه هذا الفيلم، ولا أدري إنْ كان يمكن إدراج “رأس الممحاة” تحت بند “فيلم”1؟! أو تصنيف أوّل أفلام الراحل ديڤيد لينش كفيلم رعب! في الحقيقة -وهذه الأخيرة ليست متوفّرة بكثرة في عوالم لينش- هناك الكثير من “لا أدري” ومن “اللاأدرية”. إنّه ليس فيلمًا، مع أنّه سينمائيًا وبطبيعة الحال فائق ولوقته سابق، ويبدو عملًا مصنوعًا اليوم بالأسود والأبيض لكنّه متفوّقٌ على أفلام عصره.. عصره الحقيقي في السبعينيّات، وعصره اليوم، فهو عملٌ ينتمي إلى كل العصور.

إذًا هل هو تجربة؟ تجربة مجرّدة من المنطق والمألوف والمفهوم ومتحرّرة من الزمن، أراد فيها لينش أن يُجرّب ويُجرّد بلا حدود؛ لأنّ هذه هي السينما بالنهاية ومن يُكبّلها بالأصفاد يمسخها حين يجعلها عاديةً مملّةً ذات بعد واحد، أو “واقعية” فقط وتعكس هموم الجماهير والطبقات الكادحة… إلخ، أو كما يريدها شرطة الفنّ الراقي وهيئة مكافحة الفن الهابط، أخلاقية وملتزمة، أو على مزاج الذين يُلزِمون أي وسائط أو وسائل فنية بحمل رسالة، غافلين عن حقيقة أن الوسيلة/الوسيط نفسها هي الرسالة كما رأى فيلسوف الاتصال الجماهيري مارشال ماكلوهان منذ عقود.

حسنًا، هو إذًا كابوس؟.. أم هلاوس؟ أم مخاوف مدفونة ودوافع مكبوتة للينش وللإنسان بشكلٍ عام؟ أم هي مجرّد إسقاطات ورمزيات بقالبٍ سُريالي وعلى طريقة “أفلام رعب الجسد” التي أبدَع فيها ديڤيد لينش وديڤيد آخر هو ديڤيد كروننبرج؟ الجواب -الذي ليس حتميًا بالضرورة- على كل هذه الأسئلة: هو كل هذا وذاك، هو كابوس إن شئت الاختزال، يبدأ على الفور، منذ النقر على زر التشغيل.. فلينش لا يُحبّ الانتظار وإن استغرق 5 سنوات في إنتاج “رأس الممحاة” وإن كان في هذا الأخير مساحات مخصّصة للانتظار، للسكون المُرعِب، للهدوء.. المُقلِق، لفترات صمت مريبة بين شخصيات غريبة.

هو كذلك يبدو تجربة مزعجة ومقلقة: تكوينات بصرية فائضة بالجماليات، لكنّها بنفس المقدار تفيضُ إزعاجًا وتشاؤمًا. شعور كريه يتولّد مع كل مشهد وينبجس في كل لقطة ومع ذلك يستمر المرء في المشاهدة! شيء أشبه بجلسة تعذيب طوعية بأدوات الصوت والصورة، بمازوخية عَرِف لينش منذ أن كان في سن الحادية والثلاثين وخَلَق هذا الفيلم للعالمين، أنّ الناس تحبّها.. وأنّ الجمهور وإنْ ادّعى التحضّر، فإنّ الجذور البدائية المترسّبة فيه تغويه بما هو مرعب وكريه ومقزّز.

السؤال الأهم: هل يمكن تأويل هذا العمل؟ وهل ستكون عملية التأويل بريئةً من التحيّزات الذاتية والإسقاطات الشخصية؟ نعم جوابًا على الشطر الأوّل، لا جوابًا على الثاني. صحيح أنّه لا يعلم تأويل العمل إلّا مؤلّفه، لكن المؤلّف قد مات، مات بالمعنى البارتي -نسبةً إلى الناقد والفيلسوف الفرنسي رولان بارت– قبل أن يموت فعلًا بانتهاء عمره لا فنّه. مات لحظة صناعته لهذا العمل كما مات لحظة تكوين أي عملٍ آخر؛ فكما في النص حيث لا تعود سُلطة لمؤلّفه وتنتقل كلّها للقارئ/الناقد ليصبح هو المؤلّف، في هذا العمل السينمائي، تُسحَب السُلطة من لينش أو يسحبها برغبته وينسحب طوعًا ليترك للمشاهدين/النقّاد مهمّة التأليف من خلال فعل قراءة العمل وتأويله، كما يفعل إلهٌ انسحب من العالم وترك الناس يصنعون المعاني ويتقاتلون عليها.. لكن في النهاية لا يعلم تأوّيله إلّا هُو.

وكما يقول بارت في كتابة “النقد والحقيقة”2: “الرمز ثابت ولا يمكن أن يتغيّر سوى وعي المجتمع به.” وما أراده لينش -إن أرادَ شيئًا فعلًا- من رمزيات هذا العمل هو ثابت، ولا يتغيّر شيء سوى وعينا به وقراءتنا وتأويلنا ونقدنا له. وهذا بالإمكان إسقاطه على كل أعمال لينش وربما على كل عمل سينمائي وتلفزيوني خاصةً إن كان غارقًا في الرمزية والغموض والإبهام. وفي النهاية التأويل، وبمصطلحات فيها شيء من الاقتصاد: سوق مفتوحة، خاصة لسينما متحرّرة من رقابة الحزب الواحد ومنعتقة من أغلال الأيديولوجيا الخاصة بِه وخطابته المُملّة.

وُلوجًا إلى هذا العمل اللينشي الغرائبي واستئنافًأ لتأويله، ليس هناك عالم واضح المعالم! كل ما نراه كأنّه يحدث على أرضٍ يباب، في عالم جحيمي وكونٍ كابوسي، وربما الجحيم الحقيقي ليس في عالمٍ آخر، بل هذه الأرض، وكل إنسان يستطيع أنْ يصنع جحيمه الخاص بضعفه وجبنه، كما يستطيع أن يصنع الجنّة على الأرض بالقوّة. وهنا يبدو لينش متأثّرًا بمُلهِمه السويدي إنچمار بيرچمان، وثمّة الكثير من المشاهد واللقطات التي تذكّر بفيلمي التوت البرّي والختم السابع الذين أخرجهما في عام 1957، بالإضافة لفيلمٍ تشاؤمي بيرغماني سبقهما بثمانِ سنوات يتحدّث عن الجحيم على الأرض وحكم “الشيطان” لها، هو سجن.

كثيرٌ من التكوينات البصرية والكادرات بدت وكأنّها لصانع الأفلام الأميركي ويس أندرسون، لكن الألوان الزاهية تنسحب من اللعبة البصرية لصالح الأبيض والأسود الباهت، وأفضّل أن أرى لون الفيلم بالرمادي.. لأنه اللون المناسب له، لعالمه الذي يقع في منطقة رمادية بين الواقع والخيال، بين الحقائق والهلاوس، بين ما تبقّى من الواقع وما فوق الواقع أو الواقع الفائق. وكل لقطة بكل تشاؤميتها وسوداويتها تصلح لتكون غلافًا لألبومٍ لفرقة “ميتال أسود” (Black Metal) مثل المشروع الموسيقي الذي أسّسه النرويجي فارچ فيكرنس Burzum مثلًا لا حصرًا، ويمكن بكل سهولة تركيب بعض مشاهد الفيلم عليها، وسيكون مزيجًا مثاليًا.

عالم الفيلم صناعي وبيروقراطي، مُظلِم وكافكاوي3، حيث الكثير من الماكينات والمصانع والكهرباء والأضواء التي تلتهم البشر وكل ما يتعلّق فيها يبدو شيطانيًا وكل ما هو صِناعي ينهش الحقيقة أو ما تبقّى منها. والموسيقى التصويرية من خلال الضجيج الصناعي والموسيقى المُحيطة المظلمة والأصداء الشبحية،تنجح في إيصال هذا الشعور وبإحساسنا بتلك الأجواء، وكأنّ شخصية الفيلم الرئيسة ابتلعها حوتٌ صِناعي وهي الآن في بطنه، أو كأنّ الجحيم هو عبارةٌ عن مصنع لا تتوقّف آلاته عن إحداث الضجيج البشع الذي يرافق عملية تحويل الإنسان إلى آلة مُهلوِسة بحياة فائتة، بعالمٍ كان يجب أن توجَد فيه.

أمّا البيروقراطية، وهي ليست تلك الحكومية فقط أو بيروقراطية العمل بل بيروقراطية الوجود، فتقود إلى الجنون ويبدو البطل (هنري سبنسر) ضحيّتها.. لكن هل هو بطل وهل هو ضحية؟ لا، ليس بطلًا أبدًا، هو ليس حتى شخصية رئيسة، ذَكرٌ بتسريحة شعر غريبة يبدو بمشيته ولغة جسده وملابسة أقرب إلى تشارلي تشابلن، لكن النسخة القلقة والأكثر غرابة وإثارة للريبة منه. إنّه رجلٌ بلا خصال الرجال، بليد، مُسالِم على نحوٍ مَرَضي، إيجابي على نحوٍ سلبي، لا يقول “لا”، ولا يصدر منه أي اعتراض، ممتَثِل ومِطواع حتى لو كان الامتثال على حساب تحويل حياته إلى جحيم وحرمانه من أن يحيا أو يشعر بتلك “اللسعة” المرافقة لأن يكون حيًا وموجودًا في العالم.

كل هذه الخصال ستقوده حتمًا إلى مصيره النهائي. وهذا الابن المسخ هو نتيجة طبيعية ومنطقية للإنسان المِطواع المُسالِم العاجز عن المواجهة، المرتاح لسجنِ نفسه في شقّة أقرب لزريبة حيوانات، منزويًا بعيدًا عن العالم. هذا الابن ربما ليس حتى ابنه، هو حتى لا يناقش “صديقته”/”حبيبته” المشكوك أنّها حبيبته والتي يبدو أنّها وأهلها ينتمون لعائلة تتوارث المرض العقلي وتتعاطى الهلاوس الدينية. سيصبح هذا المسخ الكريه ابنه وعليه تحمّل مسؤوليته وحده، مع إنه لم يُجِب على سؤال والدة صديقته/حبيبته المضطربة عمّا إذا كان قد مارس الجنس معها؟ إنه يتطوّع لأن يكون مجبورًا على كل شيء ويرتاح لعدم المواجهة حتى لو كانت النتيجة كائنًا مسخًا أقرب لكائن فضائي من فيلم فضائي (1979) لريدلي سكوت أو لحشرة من فيلم الذبابة (1986) لديڤيد كروننبرج أو زاحف من الذي يؤمن بوجوده مروّجو ومتعاطو نظريات المؤامرة. إنّ هنري سبنسر هو الضحية المفضّلة للبيروقراطية، والفريسة التي تحبّ العفاريت والأشباح المجتمعية (العائلة، الدين، التقاليد…) ركوبها.

إذًا هذا المولود المسخ، يمكن أن يكون رمزًا لعدّة أشياء: لمولودٍ غير مرغوبٍ به، حيث الطفل غير المخطّط له وغير المرغوب به، هو فضائي، وكما من الصعب أن تتعامل مع فضائي لو صادفت واحدًا في الشارع، من الصعب أن تتعامل مع طفلٍ لا تريده وتجده صار واقعًا في قلب بيتك. أو هو بيانٌ ضد الإنجاب والتكاثر بشكلٍ عام، يقول إن الإنجاب ليس فقط إعادة إنتاج لنفسك، هو إعادة إنتاج للخطأ في سياق عودٍ أبَدِي، وتكاثرٌ للبؤس وميلاد للتراجيديا.

أو قد يرمز للعبء الذي على الشخص المُمتَثِل والمُسالِم تحمّله، أو لمصيبة وورطة لا يعرف الإنسان كيف وجد نفسه بها، وعليه أن يستسلم لها وأن لا يفكّر أبدًا بالخروج.. فليس هناك أي مَخرَج. هنري جثّة في القبر، جثّة ما زالت حيّة، والقبر هو شقّته القذرة التي يختنق كل شيءٍ فيها: الحياة، الجنس وسائر الغرائز، البهجة والطمأنينة. وهذا المسخ ربما في النهاية حياته المُتعفّنة التي ترك تُربتها دون أن يسقيها بماء التجريب والمغامرة والحب والجنس والعنف وغيرها من الأشياء التي تجعل الحياة تستحقّ العيش. أو ببساطة هو من الممكن أن يكون استعارة للعلاقات السامّة بين الأزواج، كما في فيلم امتلاك (1981) ومسخه المُريع للبولندي الراحل أندريه زولاڤسكي.

لكن مجددًا، إنّ أحدًا لن يعرف إلى ماذا يرمز هذا الطفل المسخ إلّا لينش نفسه الذي مات ومات سِرّه معه، والذي كان يرفض في أكثر من مناسبة إفشاؤه، كما في مقابلاته مع صانع الأفلام كريس رودلي4، حيث حاول هذا الأخير في أكثر من مناسبة صيد تفسيرٍ أو تأوّيلٍ لهذا الطفل ولمُجمَل أحداث الفيلم.. وكانت أغلب ردود لينش من قبيل: “لا أعرف، لن أصرّح”.

أكثر مشاهد العمل إزعاجًا، هو مشهد زيارة هنري لعائلة “حبيبته”. هذا المشهد أرى فيه كره العائلة وجنونها وتناولها كسيرك يُخرّج مسوخ ومشوّهين أو مهرّجين في أحسان الأحوال. حركات غريبة تصدر عن الأم والابنة وأبٌ مشوّش، ومتقلّب بين العصبية والبلادة. كل شيء في هذا المشهد كريه ومقرف، الأشخاص وأشكالهم، العجوز التي لا تتحرّك وفي فهمها سيجارة في المطبخ، الدجاجة المشوية التي تتحرّك على الطاولة وينفجر منها الدم. إنّ كل شيء هُنا ضد “عفاريت” الزواج والارتباط والعائلة النووية تحديدًا والتي تظهر في العادة بصورةٍ حميمية دافئة، لكن ليس في عالم لينش، المضاد لما هو مُعتاد.

ماذا عن الجارة الجميلة والفاتنة؟ من الممكن أن تكون رمزًا للمكبوت في حياة هنري، لما لم يحصل عليه ويشتهيه، والمثير للاهتمام أنّ هذه المرأة المثيرة هي أوّل أنثى تظهر في الفيلم قبل “حبيبته” المزعجة، وربما هي حسرة من حسراته التي لا يستطيع التعبير عنها إلّا بمخيلته الواسعة، حسرة رجل كان بإمكانه الظفر بامرأة كهذه، لكن إيجابيته السبية رمته في أحضان امرأة أخرى لا يريدها، لكنّ الممتثل والمِطواع والمسالم بلا إرادة.

هذه المرأة تُحيل إلى الأنثى الفاتنة/اللعوب (Femme fatale)، في “الفيلم الأسود/فيلم النوار“، ونراها في أفلام أخرى للينش مثل رينيه ماديسون / أليس ويكفيلد في فيلم النيو-نوار الطريق السريع المفقود (1997)، ودوروثي فالنز في مُخمَل أزرق (1986). دون أن يحتكّ بها كثيرًا ومن خلال لقاءات قليلة وعابرة وأحدها تكون فيه مع رجلٍ آخر، تتلاعب فيه هذه الجارة بطريقة سحرية، كأفعى سفر التكوين في العهد القديم، لكنها لا تُخرجه من الجنّة، بل تُذكّره بأنّ هناك جنة فائتة وجحيم واقع.

من الشخصيات الأكثر إثارة للقلق والقرف، هي تلك المرأة صاحبة الوجه المشوّه ومساحيق التجميل التي تزيد هذا التشوّه: المرأة في المشعاع5. هل هي –إذا اضطررنا تقديم قراءة فرويدية6 كما فعل وسيفعل الكثيرون- الأم؟ وهل الرجل المشوّه في الكوكب هو الأب؟ يبدو ذلك تأويلًا منطقيًا؛ فهذه المرأة تخرج من المشعاع، الأداة التي تنتج الدفء في غرفة هنري، والأم هي مصدر الدفء لرضيعها/طفلها. كما أنّ شخصًا بمواصفات وخصال هنري غالبًا متعلّقٌ بأمّه التي من المرجّح أن تكون متلاعبة به وقاسية معه ومُعنّفة له، والتشوّهات الجسدية في طفله ما هي إلّا استعارة لتشوّهات نفسية وعقلية أورثتها هذه الأم. وفي تعاملاته مع مشاكل حياته ومع الإناث يُطلّ دائمًا ظلّ أمّه الذي يذكّره بأنّه رجلٌ طفل، بالغٌ غير ناضج.

أمّا الرجل في الكوكب، فهو الأب الذي يرمز تحريكه للروافع في بداية ونهاية الفيلم إلى العملية الجنسية نفسها، ويرافق هذه الحركات الكائنات التي تشبه الحيوانات المنوية، مؤذنةً ببداية تكوين مسخ جديد، مسخ أبيه وأمه والمجتمع والمدينة الصناعية، والمسخ هُنا ليس هذا الكائن الكافكاوي، بل هنري سبنسر نفسه.

أو يمكننا الذهاب بعيدًا في التأويل والقول إنّ القصة سياسية بالكامل! حيث هنري مجرّد مواطن مثالي في دولة توتاليتارية، عاجزٌ عن الرفض والمعارضة ويعيش حالةً دائمة من القلق والخوف مسلوب الحرية ومستلبًا وعليه أن يعيش بصمت داخل غرفته التي تشبه السجن وإن خرج منها فليس في الخارج أي مظاهر للحياة والأجواء كلّها ملوّثة بسموم المصانع. أمّا الناس، فيتقاسمون البؤس بعدالة ويحصلون على حصّة متساوية من القمع، والكبت الجنسي في ترابطٍ عضوي مع الميول الفاشية، وكلّما تعاظم أحدهما يتعاظم الآخر بنفس المقدار. والطفل المسخ في النهاية هو كل إنسانٍ جديد يُولد في هذا المجتمع، هو الإنسان المثالي لهذا المجتمع ودولته التي خلقت “آدم” الخاص بها على صورتها.

هل النظام التوتاليتاري في هذا التأويل هو اشتراكي أم رأسمالي؟ إذا أخذنا السياق الزماني للفيلم، يبدو هذا النظام اشتراكيًا وأقرب لدولة كانت تابعة للمعسكر الشرقي.. أو ربما إذا ذهبنا أبعد في التأويل هو الاتحاد السوڤييتي نفسه، أو هجين من دولة عالم ثانٍ وثالث. لكن لا فرق، فعجلة الإنتاج والتصنيع والقمع تدور رحاها وتمسخ البشر، والمسوخ تختلف في طبيعة السيرك الذي تتواجد به، واحدٌ ملوّن ومُبهرَج، وآخر ذو لون واحد كئيب.

في النهاية وفي تحليل -ليس أخير- يمكن تجميع كل ما سبق، وتركيبه على بعضه ولن يكون هناك أي خلل، على العكس قد تصبح الصورة متكتملة ولوحة البازل مكتملة القطع، حين تُكمّل كل الأشياء بعضها. الدولة التوتاليتارية والمجتمع الصناعي والعائلة المفكّكة والعلاقات السامة والكبت الجنسي والهلاوس الفردية والجمعية، كلّها تتعاضد لتكونَ أركانًا لهذا الكابوس، الذي ربما كان كابوس لينش، أو إذا أردنا تقديم تأويل آخر داخل التأويل، هو كابوس داخل كابوس آخر لا نعرفه لهنري، أو كابوس يعيشه أحدنا أو نعيشه بدون إدارك لحقيقته. وللأسف الكوابيس الحقيقية المُعاشة لا تبدو عامرةً بهذه الجماليات، إذ لا يصنعها ديڤيد لينش، الذي ينصحنا “بأن نشعر بهذا الفيلم لا أن نفكّر به”7، وقد التزمت بنصيحته بشكلٍ جزئي، فشعرتُ ثم فكّرت وحاولت النبش عن معانٍ في قلب هذا الغموض. وربما هذا الفيلم بالنهاية تجربة حسية، تُفهَم، لكن من الصعب شرحها وهذا حال الأشياء المُتقَنَة في الوجود.

هوامش:

1.معلومة شخصية عن علاقتي بهذا الفيلم: هو من أوائل أعمال لينش التي عرفت عنها، لكني لم أشاهدها. لقد هناك على الدوام خوف، توجّس، وباعثه ليس أنّي شاهدت إعلانه أو مشاهد ولقطات منه أو قرأت شيئًا عنه، حرفيًا لم أرى منه شيء إلّا صورة واحدة: صورة الملصق الرسمي للفيلم الذي يظهر فيها “البطل” هنري بشعره الغريب ونظراته القلقلة المفزعة.. فقط لا غير، وكانت هذه الصورة كفيلة لإثارة الريبة والابتعاد عن الفيلم وتجنّب معرفة شيء عنه، وما عزّز هذا الشعور أنّ أوّل عمل شاهدته للينش قبل أكثر من 12 عامًا كان الطريق السريع المفقود (1997)، وبعده لم أستطع النوم جيدًا لمدّة أسبوع تقريبًا! لكن هذا الأخير ومع كل الارتياب والقلق والغرابة التي فيه، يبدو مجرّد تسالي.. مقارنةً بـ”رأس الممحاة”.

2.النقد والحقيقة، رولان بارت، ترجمة: إبراهيم الخطيب، منشورات الجمل.

3.يقول كريس رودلي في حواراته مع لينش: إنّ كافكا دائماً ما يحضرنا عندما ذكر “رأس الممحاة”، ويسأل لينش: هل تحب ما قدّمه كافكا؟ فيجيبه: “نعم! هو الفنان الذي أشعر أنه أخي. لا أحب قول ذلك لأن أول ردة فعل دائماً ما تكون: “نعم أنت والجميع إخوتي مثل كافكا”، لكنني فعلاً أكن له الكثير، فبعض كلماته سحر لا مثيل لها. ولو كتب “كافكا” صورة عن جريمة ما، لوددت بالتأكيد أن أخرجها.

4.مذكّرات ديڤيد لينش، ترجمة عبد الله ميزر، سلسة الفن السابع، العدد 192، منشورات وزارة الثقافة السورية – المؤسّسة العامة للسينما

5.في الحوارات مع كريس رودلي، لا يبدو لينش معارضًا للقراءات التي تنتهي بشكلٍ حتمي إلى نقطة فرويدية، ويقول إنّه يتفّهم هذه الأشياء السيكولوجية.

6.يقول لينش، إنّه كن جالسًا في أحد الأيام في غرفة الطعام ورسم صورة المرأة في المشعاع دون أي يعرف من أين جاءت، لكنه يؤكّد أن كانت تحمل معنىً كبيرًا عندما رآها أخيرًا مرسومة.

7.في مقدّمته للحوار الذي سيدور حول “رأس الممحاة” يقول رودلي: هذا الفيلم يُعاش أكثر مما يُشرَح. المرجع السابق.

-

محرّكات الإبادة: دينية أم دُنيوية؟

ثمّة اقتباسٌ للمؤرّخ “الإسرائيلي” إيلان بابيه، شاعَ تداوله مؤخرًا، يقول فيه: “معظم الصهاينة لا يؤمنون بوجود الإله، لكنهم يؤمنون بأنّه وعدهم بأرض فلسطين”. بصرف النظر عن سياقات الاقتباس، إلّا أنّ كلام بابيه يبدو قريبًا من المنطق، بعيدًا عن التناقض؛ إذْ بِقدَرِ ما تبدو “إسرائيل” دينية وبالرغم من الثيمات التوراتية/التلمودية لحرب الإبادة والتهجير المستمرّة ضدّ قطاع غزة، إلّا أنّ هناك شيئًا لا دينيًا في جرائم أفراد عصاباتها. ولا يَعني هذا أنّ الدين اليهودي -أو غيره- بريءٌ من الإجرام؛ ففي النُصوص الدينية مَقاطعٌ تَدعو إلى الخير وأخرى إلى الشر، مَزيجٌ من الرحمن والشيطان يحَتارُ المرء بخُصوصه. لكن، لا تعود الحقيقة مُهمّة، فالمؤلّف -بالاستعارة من قاموس رولان بارت– قد مات، وقُرّاءُ أعماله “الكاملة” في اللحظة التي يُفسّرون أعماله يَقتلُونَهُ ويُصبِحُون هُم: المؤلّف.. والإله.

إيلان بابيه منذ أيام الأب الشرعي للصهيونية وصاحب فكرة “دولة اليهود” ثيودور هرتزل، “اليَهودي المُلحِد”، مرورًا بـزئيف جابوتنسكي،مؤسّس الحركة التصحيحية الصهيونية -اليهودي المُلحد أيضًا- كان هناك سعي دؤوب لإجبار الخرافات -أو النبوءات سَمِّها ما شئت- على التحوّل إلى حقائق، وغَصْبٌ لما هو سَرْمَدي على الذوبان في الزمن، واستدعاءٌ للحوادث المُنتَظَرَة قبل ميعادها. وكأنّ الصهاينة بل الحركة الصهيونية منذ بداياتها، كان لسانُ حالِها: لماذا ننتظِرُ اليد الإلهية لكي تتدخّل؟ لماذا علينا كيهود قوميًا وعرقيًا (وهم قومية مصطنعة وعرق متوهّم، وفي ذلك حديثٌ آخر) أن ننتظر المسيح الخاص بنا؟ وكأنّ هناك عدم إيمان بكل هذه “النُبوءات الدينيّة” و”الوعود الإلهية” ويقينٌ لا يُخالِطُهُ شكٌّ بأنّ مملكة “إسرائيل” لن تقوم بالتدخل الإلهي، ربّما لأنّ إلهَهُم الخاص بِهِم ليس موجودًا إلّا في عقول المُتديّنين مِنهُم، وإنْ كان هذا لا يعني أنّ “الصهاينة المُتدينين” لا يؤمنون بحتمية مجيء المسيح من نسل “الملك داود”، ويُثيرون الرُعب ويُمارسون الإرهاب لتعجيل مَجيئه كما تفعل ديانات وطوائف أخرى.

يهوديان مُلحِدان وللصهيونية مُتحمّسان هُنا يتجلّى منظورٌ ماديٌ بحت، علماني بالمُطلق، إلحادي بدون هوادة، “دارويني اجتماعي” متطرّف، في الرؤية الصهيونية، مفاده أنّ دولة اليهود ستقوم بأيدٍ بشرية ولن تَنتَظِر يهوه ولا مَسيحَهُ. ستقوم بـ”دَهاءٍ يهودي” وبدعمٍ غربي، وبأي طريقة حتى لو كانت دعم المسيحيين الإنجيليين لـ”إسرائيل”، لتعجيل قدوم مسيحٍ -أي يسوع- لا يؤمن به اليهود!

كذلك، إنّ ممارسات هذه “الدولة”، تعكس رؤيةً “نيتشوية” –نسبةً إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه- مهووسة بالقوّة وترى فيها الطاقة المُحرّكة للأشياء والتي يَتمحوَر التاريخ البشري حولها وتبدأ كل الأشياء منها وتنتهي عندها؛ فَكرنَفالُ المجازر اليومية المُتنقّل ما بين شمال وجنوب قطاع غزة ورفح، والذي يَستعير بواعث التعبير عن نفسه من نصوصٍ توارتية وتلمودية ويُشارك فيه مرتزقة و”نَازيون جُدُد” -يا للمفارقة-، يبعَثُ برسالة مفادُها: “نحنُ نتحدّى الإله.. لا، نحنُ الإله نفسه، نحنُ تجسيدٌ مثالي للإنسان الفائق/الإنسان الأعلى الذي لا يحتاج إلهًا؛ إذ نقوم بأعمال هذا الأخير وقُدُرَاتُنا تُضاهي قُدُرَاتِه: نقبض الأرواح، نُشيّد جحيمًا على الأرض ونُقيم عروضًا يومية لأهوال يوم القيامة. وبما أنّه لا جنّة ولا نار هُناك، سنُقيمُ على هذه الأرض جَنّةً للشعب المُختار ونارًا لـ”الأغيار”.

وفي إحالةٍ إلى الكليشيه الدوستوفسكي من رواية “الإخوة كارمازوڤ”: “إنْ كانَ الإله غير موجود.. فكل شيء مُباح!”، تبدو “إسرائيل” مقتنعةً تمامًا به؛ فالإله غير موجود، وإذًا كل شيءٍ مُباح.. لكن لي فقط، فأنا الإله والآلهة الأخرى غير موجودة، أنّا الكيان الفوضوي/اللاسُلطوي الحقيقي الوحيد، الذي لا سُلطة تعلو فوق سُلطة عنفي المادي اللامحدود.

كل ما ذُكِر، لا يعني هُجومًا على المنظور المادي أو العلمانية أو شيطنتهما، إنّما الافتراض بأنّ “الدولة اليهودية” أخذت هذا المنظور والنهج وذهبت به لأقصى مدى وطبّقته بتطرّف، مع إلباسه لبوسًا دينيًا وتطريزه بثيمات تلمودية وإعطائه شيئًا من الإثارة برشّة من قصص العهد القديم، تمامًا كشخصيّة أليكس في فيلم “المُرشِد الأعلى للسينمائيين” الراحل ستانلي كوبريك “برتقالة آلية” (1971)، الشاب المادي حتى النخاع -أي أليكس- الحيوان البشري، الهوموسابيان أو العاقل (وحقيقة أنّه عاقل لا تعني أنّه عقلاني أو دوافعه عقلانية) الذي يعتنق الداروينية الاجتماعية بالفطرة، حتى دون أنْ يعرف ما هي. ويُحافِظ على بقائه بخليطٍ لائق من العنف المُتطرّف والاغتصاب وإدمان الجنس. حين يقرأ أليكس الكتاب المقدّس لا تَستهويه إنسانية المسيح ودَعوتُه للمحبّة والسلام في “العهد الجديد”، بل قصص “العهد القديم” عن الحرب والعنف والإبادة والجنس، ويجدُ فيها ضَالَتَهُ! لمَسةٌ جمالية وفنيّة و”تُراثية” يحتاجها أليكس كما تحتاجها “إسرائيل” لتُزيّن الوحشيّة وتُضفي تنويعًا وطَيفًا من الألوان على اللون الأحمر الطاغي للدم.

A bit of the old ultraviolence أيضًا، يُذكّر الصهاينة وتذكّر أفعالهم المجرمة ووجودهم “الشاذّ” بشخصيّة علي الحفني في فيلم الجزيرة – الجزء الأوّل (2007) (التي أدّاها بروعة غير مُستغرَبَة الراحل الكبير محمود ياسين) حين يقول لخليفته منصور الحفني (أحمد السقّا): “الناس اللي زيّنا الدُنيا ديه جنّتهم!” فهذه الدُنيا جَنّة الصهاينة ومن أجلها يفعلون ما يحلو لهم. لذلك، وانطلاقًا من تَصوّرنا هذا، ليسَ مُستغرَبًا أن ترى مُخرِجًا سينمائيًا بارعًا مثل كوينتن تارانتينو مؤيّدًا لـ”إسرائيل”؛ ففي أعماله البشر حقيرون وتافهون ولا قيمة لحياة الإنسان، وحِينَ يُقتَل شاب بالخطأ -كما في فيلم خيال رخيص (1994)– ليس الحدث الأهم هو مقتله، بل كيف سنُنظّف جثّته وأشلاءه والفوضى التي افتعلها قاتل حين ارتكب “القتل بالخطأ”! وهذه ليست مُحاكَمة أخلاقية أو “أخلاقوية” للسينمائي؛ فباعتقادي وبوصفي مُحِبًا مُخلِصًا للسينما، ليسَ لهذا الفنّ العظيم حدود وضوابط أخلاقية وصانع الأفلام ومُوجّهُها المُبدِع والأصيل عليه أنْ يكون لاسُلطويًا، فيرفُض أيّ سُلطة تعلو على سُلطة إبداعه ويتمرّد على كل من يحاول الحدّ من إطلاق العنان لخياله، وفي ذلك حديثٌ آخر في مقالٍ آخر في مقامٍ يَليقُ به.

الناس اللي زيّنا الدُنيا ديه جنّتهم!

Lots of cream, Lots of sugar إنّ هذا الكيان -باختصارٍ ربّما يبدو مُخِلًا- هو مزيجٌ من إلحاد “عاقل” يوڤال نوح هراري، و”لاعقلانية” إلَه التوراة. وليسَ في هذا المقال أي تأكيدات أو حتميّات حول دينية أو لادينية “إسرائيل”، أو كما يقول نيتشه المذكور في مَتنِه: “ليسَت هُناك حقائق، بل تأويلات”. وتأويلُنا أنّ هذا كيان مادي حتّى النُخاع، لا يأبه بأيّ قيم، والإله غير موجود بالنسبة له، والبقاء للأصلَح، وبالتالي يفعل ما تشتهيه نفسه وما يجعلُه الأقدَر و”الأليَق” على التكيّف مع شروط البقاء، فيَقتُل أعداءه كبارًا وصغارًا دون رحمة، لأنّ هذه الأرض جنّته وليسَ ثمّة من سَيُحاسبُه.. لا محكمة عدل على هذه الأرض، ولا محكمة في أرض أخرى.. أي العالم الآخر، غير الموجود بالنسبة له.

يوڤال أم يهوه؟ -

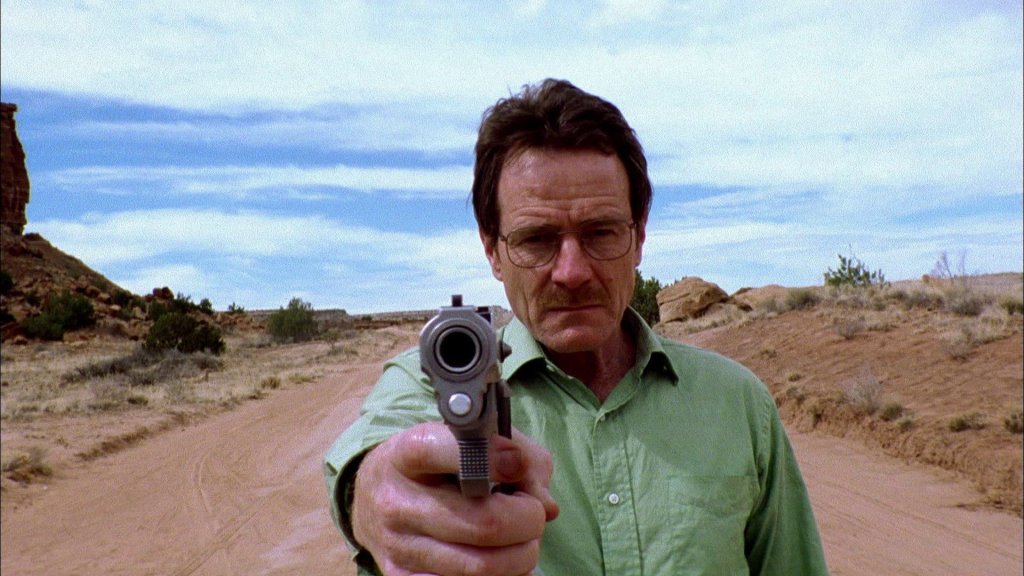

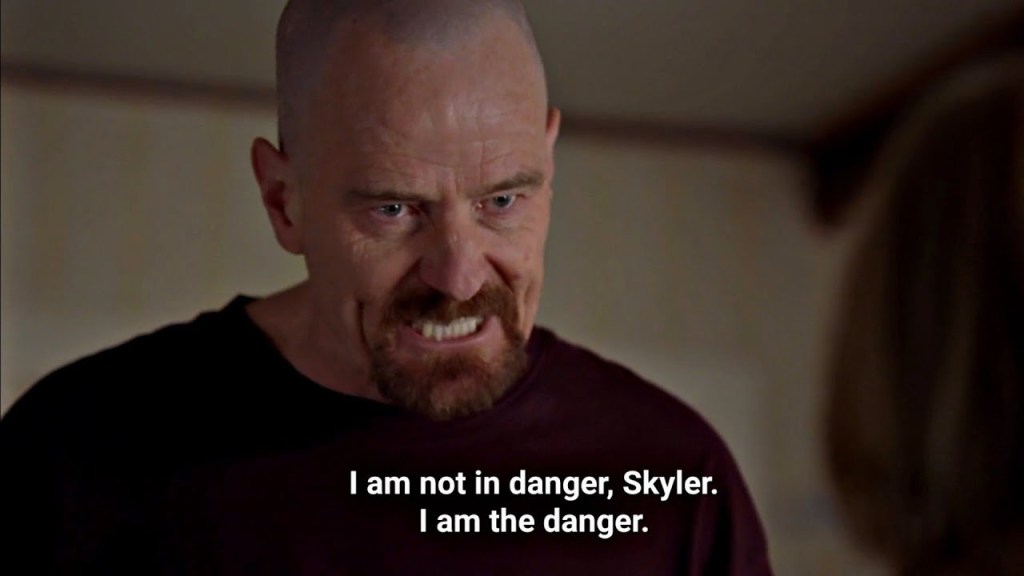

والتر وايت متحرّرًا من قيد الحياة العارية وصانعًا المعنى في مختبر الموت

«إنّهم كما الموتى الأحياء، على قيد الحياة لدرجة الموت، وميّتون لأقصى درجة من أجل الحياة»

مجتمع الاحتراق النفسي – بيونچ-شول هان

الموت هو أكثرُ احتمالٍ مؤكّد، لكن هل هو أسوأ احتمال؟ بالإمكان الإجابة بسهولة: لا؛ إذْ هُناك ما هو أسوأ بكثير: الحياة نفسها حين نكونُ موتى فيها، أو نعيشُ الموت في حياتنا ومن أجلها! وخيرُ مثالٍ على ذلك شخصيةٌ يعرفها الجميع، ليست واقعيةً لكنّها مخلوقةٌ ومكتوبةٌ من صلصال الواقع الإنساني، وفي رحلتها وتحوّلاتها رمزٌ للإنسان الحالي/المُعاصِر.. أو بالاستعارة من القاموس النيتشوي: الإنسان الأخير.

الحديث هُنا عن بطل مسلسل بريكنچ باد، والتر وايت، الذي تحوّل من قاطنٍ في أرض الاستقرار إلى مسافرٍ في “أرض الخوف”، ومن كائنٍ ميّتٍ في حياته، إلى كائنٍ حيٍ في مماته، حينَ ارتحَلَ من ضَيق حياة الإنسان الأخير، عبر جسر الإنسان الذي لا بُدّ من تجاوزه كما يقول فريدريش نيتشه، إلى سعة ورحابة الإنسان المُغامِر العاشق للخطر، الذي يشعُر بأنّه حيّ لأوّل مرّة وموجودٌ في العالم، الإنسان العائِش في قلب الرعب، المُستَمتِع بـ”الاستجابة الإثباتية للحياة” -التعبير لنيتشه أيضًا- وهو مُرتمٍ في أحضان المغامرَة ومُنتَشٍ بالصِراع مع وحوشٍ أضخم منه!

دور “التورّطات” في التحوّلات

ظاهريًا تبدو حياة والتر آمنةً -إلّا من الناحية المادية- لكنها مُمِلّة! حياةُ رَجُل عائلة، تتلاعَبُ به زوجته سكايلر التي تُحيل إلى الأنثى الفاتنة/اللعوب1 (Femme Fatale) في “الفيلم الأسود/فيلم النوار“2 (Film noir)، وربما لو حُذِفَت شخصيّتها، لما فعل وايت عُشر ما فعله؛ إذْ كانت من المُحفّزات الرئيسة لتحوّله إلى ما أصبَح عليه فيما بعد.. إلى هايزنبرچ، قالب موازين عالم المُخدّرات ومُقوِّض نظامه وقاتل قياصرتِه.

تتحكّم سكايلر بزوجها، فتُحدّد مَعالِم طريقه وتَرسُم له أهداف حياته التي يمشي فيها مُكِبًّا على وجهه، تَكبِت دوافِعَهُ وتقمَعُ غرائِزهُ، فيما هي تَخونُه بلا حَرَج. وكما كانت تفعل الأنثى الفاتنة/اللعوب في الفيلم الأسود، الذي تبدو شخصيّتها متأثّرةً بالسرديّة التوراتية-القرآنية لحَوّاء ودورها في إسقاط آدم من الجنّة، تُمارِس سكايلر ألاعيبها وإغواءها على زوجها لتُسقطه.. لكن ليس بالضرورة من الجنّة إلى الأرض!

ولا يَقتَصِر الأمر على سكايلر، فحتّى أكثر رجال المسلسل “استقامةً”، عديل والتر، الضابط في إدارة مكافحة المخدّرات في ألباكركي هانك شريدر، يلعَب دورًا في تحوّل والتر إلى هايزنبرچ؛ عبر تقليل تقديره له واعتباره شخصًا عاديًا، “نَكِرةً” -حتى ولو لم يُصرّح بذلك- وانتصارُه لأناه على حساب تقزيم “أنا” والتر، وتدخُّله بحياة هذا الأخير وتأثيره على ابنِه مع ممارسته لما يمكن تسميته بـ”استعراض الفُحُولة” أمام عديلِه.

هانك كان يُحِبُّ عديلَه، لكنّه ذلك النوع من الحُبّ الذي يُقدّم للآخرين مَمزوجًا بالاعتقاد بأنّ صاحبه أدرى بمصلحتهم ويحقُّ له ممارسة الوصاية عليهم. ولقد استطاع والتر أن يضع لهذه الوصاية والتدخُّلات حَدًا عند نقطة مُعيّنة.

إنّ الأسرة/العائلة هي بالنهاية وبتعبير مارتن هيدچر “تورُّطات غير مُختارة” وجدنا أنفسنا مُقحَمين فيها. وهذه التورُّطات إمّا أن نَهرُب منها أو نتمرّد عليها أو نَقبَلَها ونتعايَش معها، وقد تمرّد والتر عليها ورفض قمعها له لكن دُونَ أن يَهرُب منها أو يخسرها حتى بعد خُسرانه لحياته؛ إذْ في خِضَمّ تورُّطاته الكبرى، جَاهَدَ ليترُك شيئًا لتورُّطاته غير المُختارة وليحميها من تورُّطاته المُختارة.

العمل مُنتِجًا للمَهانة والمَلَل

هذا تأثير “مؤسّسة” الأسرة/العائلة والزواج، وهناك مؤسّسة أخرى تُشارِكُها دورًا مُهمًا في هذا التحوّل: العمل. حين يكون العمل مُنهِكًا وتحديدًا على الصعيد النفسي بدرجاتٍ أكبر من البَدَني، كما هو حال مِهَن العبودية “الطوعيّة” -نسبيًا- اليوم، فإنّه يقود الإنسان صوب “الاحتراق النفسي” والاكتئاب.. وربما الجنون. وحينَ يكون مُمِلًا، فإنّ المرء يشعر بأنّه سجينٌ داخل روتين قاتل، بأنّه عالقٌ في حلقة مُفرَغَة، بأنّ الحياة تَسبِقُه، ولا يشعُر أثناء رحلتها بشيء، ولا يموت فيها ولا يحيا. أمّا الجنون بدرجاته المختلفة فليسَ مُستَبعَدًا!

عَمَلُ والتر كمُدرّس كيمياء كان جامِعًا بين المَلَل وبين مهانةٍ يتعرّض لها من الجميع، حتى من طلبته! ولم يكن من دافعٍ وراءه إلّا دعم عائلته ماديًا والاستمرار في حياة منزوعة المذاق. أمّا وظيفته الثانية كـ”كاشير” في محطّةٍ لغسيل السيارات، فكانَت شبه مماثِلة لتلك الرئيسة، مع وجبةٍ مضاعفةٍ من الإذلال والمهانة يُقدّمها مدير المحطّة عريض الحاجبين.

والتر وايت، جاك تورانس والجوكر في مواجهة المَلَل

قبل عرض بريكنچ باد بـ28 سنة، أي في عام 1980، كانت هُناك حالةٌ مشابهةٌ لبطله، أخذت مآلاتٍ مختلفة بشكلٍ جذري، لكنّ مزيج العائلة والزواج والعمل والمَلَل والكبت، كان موجودًا لدى الحالتين. الحديث هُنا عن جاك تورانس (جاك نيكولسن) من بريق ستانلي كوبريك. هناك بالطبع عشرات بل مئات التأويلات للبريق، لكنّي أرى أنّ الدوافع الرئيسة وراء تحوّل تورانس إلى الجنون هو المَلَل الذي خَلَقَهُ “تَحالُف العائلة والزواج والعمل”، إلى جانب حياةٍ مكبوتة ومدفونة يبدو أنّ تورانس لم يَعِشها، ويَتمظهَر ذلك في “مشهد البار المتخيّل” وفي عبارته المعبّرة عن غرقه في بحار الجنون والانهيار:

All work and no play makes Jack a dull boyجنون تورانس هو تعبيرٌ عن رفض المَلَل، عن أنّه يريد أن يحيا حقًا وأن يشعر بوجوده في العالم، وربما شعر بالحياة التي كان يَفقِدُها حينَ فَقَدَ عقله، على نحوٍ مشابهٍ لجنون جوكر واكين فينيكس وتود فيليبس الذي أحسّ بوجوده في العالم وبأنّه حيّ، سَاعةَ تَخلُّصه من الكبت وشُعوره بالسعادة مع ممارسته لفعل القتل!

لكن والتر بعكس تورانس والجوكر، لم ينجرّ للجنون؛ لقد استثمر كلّ هذا المَلَل المتراكم وكل هذا الكبت الشامل، ليتحوّل إلى الشيء الذي يجب أن يكونَ عليه، ليُوقِظ الغوريلا المقموعة في داخله ويُطلِق لوحشيّتها العنان، وليشعر بأنّه موجودٌ في العالم وبأنّ هناك حياةً يجب أن تُعاش وبأنّه يجبُ تعويضُ ما فات قبل أن يحين مَوعدُ المَمَات.

إرادة الجنون وإرادة التوحّش

صحيحٌ أنّ و.و مارس فعل القتل مثل الجوكر، لكن ممارسته للقتل لم تَقِف خلفها “إرادة الجنون” كما هو الحال مع مُهرّج چوثام. لقد كان قتلًا عمليًا وبراچماتيًا -إنْ جاز الوصف- يَقتُل لأنّه مُضطرٌ لذلك، ليجلب مَنفَعَةً ويَدفَع ضَرَرًا ولعدم امتلاكه تَرَف التفكير والانتظار أو الاستماع لنصيحة نيتشه “بأن ينتبه جيّدًا ألا يتحوّل إلى وحش أثناء مُنَازَعَة الوحوش”، وقد تحوّل إلى واحدٍ منهم! إنّها إرادة التوحّش الضرورية في عالمٍ وحشي -عالم ألباكيركي الافتراضي وعالمنا الواقعي- سواء كان وُحوشُه مُتحضّرون في المظهر مثل چوستافو “چَس” فرينچ، أو همجيون في المظهر والجوهر مثل آل سالامانكا.

من ذا الذي يَحيَا اليوم؟

إلى جانب “التورّطات” غير المُختارة والعبودية المُختارة -نسبيًا مجدّدًا- التي ساهَمَت بتحوّل والتر وايت إلى هايزنبرچ، ثمّة شيءٌ لا يختاره الإنسان أو بإمكانه اختياره عند انسداد كل الطرق أو حين يكون أفضل الطرق الممكنة، وكان صاحب حصّة مساهمة أكبر في هذا التحوّل الجذري.. إنّه: الموت نفسه!

مع تشخيص السيّد وايت بمرضه، ودُنوِّ الموت منه، لاحَ في الأُفق سؤالٌ كان قد طرحَهُ القدّيس بولس ويَذكُره سلاڤوي چيچيك: “من ذا الذي يَحيَا حقًا اليوم؟”. ماذا لو لم يكن والتر حيًا طيلة خمسين عامًا من بقائه على قيد الحياة؟ ماذا لو كان قد أهدر دفعةً كبيرةً من أقساط عمره من أجل الاستقرار وحارمًا نفسه من الإبحار في صفحات كتاب الحياة من أجل هوامش وحواشٍ على متن هذا الكتاب؟!

مأزق آخر البشر

في سِياق حديثه عن فيلم أطفال الرجال (2006) للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، يرى چيچيك أنّ هذا العمل ليسَ عن العُقم بوصفه “مشكلة بيولوجية”؛ فانعدام الخَصَب في فيلم كوارون مُعضِلة شخّصها نيتشه منذ زمن بعيد، حين رأى كيف أنّ الحضارة الغربية كانت مُندَفِعَةً في اتجاه “مأزق آخر البشر”، حيث الإنسان مخلوقٌ فَاتِر، من دون أي شغف والتزام عظيم، عاجزٌ عن الحلم، تَعِبٌ من الحياة، لا يٌخاطِر ولا يَطلُب سِوى الراحة والأمن3.

الشيء ذاته ينطبق على بريكنچ باد؛ فهو ليسَ مسلسلًا عن السرطان كمرض، بل عن سرطان “البقاء ما بعد-الميتافيزقي” بوصف چيچيك الذي يقول إنّ “آخر البشر” في ظل هذا البقاء ينتهي به الأمر إلى استعراضٍ فاقدٍ لحياةٍ تُجَرجِر أذيالها كأنّها شَبحُ ذاتها. وهذا حال بطل هذا المسلسل، الذي َكان كذلك ضحيّةً لما يُطلِقُ عليه بيونچ-شول هان بـ”عنف الإيجابية” الذي لا يَفترِض ولا يتطلّب العداء، ويتكشَّف على وجه التحديد داخل مجتمعٍ يتمتّع بـ”السلاسة والدَعَة”، وهاتان الصفتان الأخيرتان كانتا طاغيتان على حياة السيّد وايت وعلى عالمه “المُتحضِّر”.

التقنيات السرديّة للتغلّب على الموت

والتر وايت هو الابن الشرعي لهذا المجتمع “الوديع والسلس”، وقد كان يعيش في كَنَفِه حياةً جرداء/عارية مُكرَّسة من أجل البقاء، خالية من مما يُطلِقُ عليها هان بـ”التقنيات السرديّة التي من شأنها التغلّب على الموت”. كان وايت فاقدًا روح الحياة من أجل البقاء “على قيد الحياة”، وكانت هذه الجملة الأخيرة تأخذ دلالةً سلبية؛ حيث الحياة المُجرّدة هي نفسها القيد الذي يَربِط ويُعيق ويُضيّق ويَخنِق الإنسان.

صناعة المعنى في مختبر الموت

لكن العَدَم وقُربَهُ من ديار وجود وايت، والحقيقة القاسية التي قدّمها الزمان له بأنّ الرصيد المتبقّي منه ليس كافيًا لإجراء المزيد من إتلاف الحياة، جعله يفكّ هذا القيد. وبدأت مسيرةُ التحرُّر من الحياة العارية الجرداء مع صناعة والتر شبه العاري في الصحراء الجرداء للميثامفيتامين في عربة الكرفان، وكان في تلك اللحظة قد استهلَّ مشوار صناعة المعنى وطهي السرديّة في مختبر الموت، وكان لتفاعُل البقاء مع قُرب الفناء مفعولٌ سحري؛ إذْ أخرَج الحيَّ من الميّت وكانت المنايا أماني ذاك الرجل الشاعِر بالحياة الحقّة غير منزوعة السحر!

انغَمَسَ والتر في مشروعه الواهب للمعنى وأعطى لهُويّة صاحب المشروع الجديد اسم هايزنبرچ، ومشروعه هذا كان مقرّه في أرض الخوف -باستعارة عنوان فيلم المخرج المصري الكبير داود عبد السيّد والراحل الخالد أحمد زكي-، وأعمالُه كانَ يُديرُها في مكاتب الخطر. أمّا الموت فأصبح تهديدُه مَضاعَفًا؛ إذْ تدخّل البشر فيه إلى جانب مرضه، لكنّه مع كل مرّة كان يتلقّى فيها تهديدًا، يتجاوز ذلك ليُصبح هو التهديد. وفي كل مرّةٍ يُمارِس فيها فعل القتل، فيُنهي حياة عدوّ ويُرسِل خصمًا برحلةٍ بلا عودة إلى العدم، كان يُشكّل حياتهُ من جديد ويَخلِقُ طريقته في الوجود.

وكلّما ارتفع منسوب الخطر والمغامرة في “مشروع هايزنبرچ” الواهب للمعنى، كان يَشعُر صاحبهُ بوجوده في العالم، ومع كل مواجهة مع العدم.. كان يصبحُ “فردًا موجودًا” على حد تعبير كيركچرد، ورُّبَمَا كان القتل فِعلًا “شرّيرًا” لكنّه خلق لوالتر حياةً “خيّرة”، فكما يقول كيركچرد: “الحياة الخيّرة لدى الشخص هي تلك التي تُحقّق الشرط المُتعلّق بالعيش بوصفه فردًا”.

جدلية السيّد والعبد أو: القدرة على الموت

في سياق حديثه عن جدليّة هيچل للسيّد والعبد، يقول بيونچ-شول هان، إنّ الطرف الذي يَخرُج كسيّدٍ هو ذاكَ الذي لا يخافُ الموت، حيث الرغبة في الحريّة ونيل الاعتراف والظفر بالسُلطة، تَستَنهِض السيّد لتجاوُز الاهتمام بالحياة العارية. ويُضيف هان بأنّ الخوف من الموت هو ما يدفعُ العبد مُستقبَلًا إلى إخضاع نفسه للآخر؛ إذْ يُفضّل العبودية على التهديد بالموت ويتمسّك بالحياة العارية. ويرى بأنّ ما يُثبَت بوصفه عنصرًا حاسمًا في هذه الجدليّة الهيچلية هو “القدرة على الموت”، وهؤلاء الذين لا يملكون الحريّة التي من الممكن أن تُكلّفهم حياتهم، لا يملكون المخاطرة بهذه الحياة، وبدلًا من مواصلتهم للقتال حتّى الموت فإنّهم يُفضّلون أن يظلّوا وحدهم داخل الموت!

إنّ التحوُّل من والتر وايت إلى هايزنبرچ، من رَجُل العائلة الضعيف الهزيل وصاحب العمل المُمِلّ إلى صانع الكريستال ميث ثم صاحب إمبراطورية مخدّرات يجني من ورائها مئات الملايين ومُصارِعٍ ماكر لأشرَس الوحوش، هو تحوّلٌ من العبد المُخضِع نفسه للآخر (الزوجة، العائلة، رب العمل، المجتمع، القوانين…) الوحيد داخل موتٍ في الحياة، إلى السيّد الذي يعترف به الجميع، الظافر بالسلطة، المالك للحريّة، و”صاحب السيادة” -عند نيتشه- القادر على خلق أوقات الراحة، والقادر على الموت وقدرته هذه تمنحهُ حُريّةً وحياةً حقيقيّة. هذا التحوّل أماتَ العبد الذليل المُمِلّ العالِق في “مأزق آخر البشر”، وأحيَا نقيضَهُ، ذاك الذي يتحدّث عنه نيتشه: الحامل لشيءٍ من الفوضى كَي يَلِدَ نجمًا راقصًا!

بهجة المُضيّ قُدُمًا لمُقابلة الموت

بعكس الحكايات والقصص التي يَفرُّ فيها الإنسان من الموت أو يختبئ منه في بروجٍ مُشيّدة لكن دون جدوى فيُلاقيه في النهاية ويُدركُه أينما كان، توجّه والتر وايت شَطرَ الموت، مُقتَفيًا أثر هيدچر الذي يرى بأنّ “الدازاين” (وجود الإنسان)4 لا يكون أصيلًا بحقّ إلّا في توجُّهِهِ شطر الموت، مُنتَشيًا لا من الميث الذي كان يصنعه دون أنْ يتعاطاه، بل من المُضِيِّ قُدُمًا لمواجهة الموت، ليكونَ مُضَادًّا لأولئك “الموتى الأحياء”، وواحدًا من الّذين يَحيونَ أثناء حياتهم عبر موتهم، الذين تَكمُن ماهيّتهُم في الوجود، وكينونتهم في الحَيَويّة.

الحَيَويّة التي يُفترَض أن تكونَ نقيضًا للموت والعَدَم، تُوجَدُ في حُضنِهِما، في قبلةٍ منهما، ليكتَسِبَ الوجود الإنساني “المُؤقّت” صِفَة “الخلود” حتّى بعد نهايته وليتمتَّع بالحضور في ظلِّ غيابه، كما هي أُسطورة هايزنبرچ -وربما سول چودمان حين اتّخذ جيمي ماكچيل قرار الاعتراف بجرائمه وتحمّل السجن المؤبّد لصناعة شيء من المعنى وتخليد أسطورته– حتى بعد مرور 10 سنوات على نهاية هذا العمل الذي يبدو أنّ مُهندِس كونِه الأعظم ڤينيس چيليچان قد زوّدَهُ بخاصيّة أن يكونَ مُضَادًا للزمان، فلا يتأثّر بالوقت، كما هو موضوع “الحياة والموت”.

مصادر:

– هكذا تكلّم زرادشت – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل.– نقيض المسيح – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل.

– ما وراء الخير والشر – فريدريش نيتشه، ترجمة: جيزيلا فالور حجّار، مراجعة موسى وهبه، دار الفارابي.

– دليل أكسفورد في الفلسفة – تحرير: تِد هُندرتش، ترجمة د. نجيب الحصادي.

– المُعجَم الفلسفي – د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة.

– مجتمع الاحتراق النفسي – بيونچ-شول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، منصّة معنى.

– مُعاناة إيروس – بيونچ-شول هان، ترجمة بدر الدين مصطفى، منصّة معنى.

– العنف: تأملات في وجوهه الستّة – سلاڤوي چيچيك، ترجمة فاضل جتكر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

– مرحبًا في صحراء الواقع – سلاڤوي چيچيك، ترجمة أحمد حسّان، دار العين للنشر.

– الكينونة والزمان – مارتن هيدچر، ترجمة: د. فتحي المسكيني، مراجعة: إسماعيل المصدق.

هوامش:

1 . حول الأنثى الفاتنة/اللعوب (Femme Fatale)، يمكن قراءة مقال قديم كتبناه عام 2016. وقد قامت جريدة الأنباء الكويتية بالسطو على المقال ونسبه إليها بعد عامين ونصف تقريبًا من نشر جابر حيّان للمقال عبر صفحته على الفيسبوك، لذلك اقتضى التنويه.

2 . للمزيد حول الفيلم الأسود/فيلم النوار، يمكن مُراجعة هذا المقال من ويكيبيديا، بترجمة مهنّد الجندي.

3 . لاحقًا يتساءل چيچيك: “أليس هذا التناقض الذي أطلقَ عليه نيتشه عدمية “سلبية” و”إيجابية”؟ ويُقارِن بين الغرب و”الإسلاميين الراديكاليين”، فيقول: نحنُ في الغرب “الرجال الأخيرون” غارقون في بحرٍ من المُتَع والملذّات اليومية البليدة والغبيّة، فيما “الأصوليون الإسلاميون” مُستعدّون للمخاطرة بكل شيء ويَنخَرطون في صراعٍ عَدَمي وصولًا إلى مرحلة تدمير الذات!” (المصدر: العنف: تأملات في وجوهه الستّة).

4 . دازاين (Dasein) هي كلمة ألمانية مركّبة من da (هُنا، هناك) وsein (يكون)، وهي حرفيًا تعني: أن تكون/توجد هُناك. وعند هيدچر هي كينونة الموجود الإنساني أو كيفية وجوده. ولمّا كان العالم في تبدّل مستمر كانت هذه الكينونة الإنسانية غير مستقرّة على حال. وماهية الإنسان هي وجوده، وحقيقتُة هي نزوعه إلى ما يريد أن يكون؛ فهو إذن يحدّد ذاته بذاته وينسج جميع إمكاناته بيديه، ويجاوز بفعله حدود الواقع وينفتح على العالم. (المصدر: المُعجَم الفلسفي ودليل أكسفورد في الفلسفة).

مصادر:

– هكذا تكلّم زرادشت – فريدريش نيتشه، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل. -

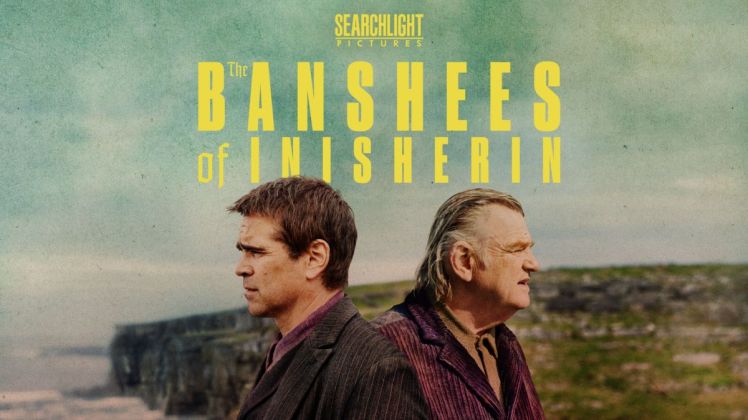

بانشيات إنيشِرين: عن هشاشة الصداقة وقساوة الملل.. أو الأصالة في مواجهة النرجسيّة وتسليع الروابط الإنسانيّة

للوهلة الأولى قد يبدو إنهاء العلاقة بين “الصديقين الحميمين” في فيلم بانشيات إنيشِرين أمرًا مستغربًا ومستهجنًا و”قاسيًا”؛ فَلمَ الآن وبعد مُدّة طويلة تُنهى علاقة صداقة بدافع الملل ولأنّ طرفًا فيها أدرك أنّه ما عاد يُحبّ الطرف الآخر وأنّ أَمامَهُ بقايا حياة تستحقُّ أن تُعاش في الفن والتجارب لا في الأحاديث المملّة؟!

الصداقة على دفتر حسابات التسلية والملل

لكن إنهاء الملل لهذه الصداقة ليسَ أمرًا مستغربًا تمامًا -وإن كان لا يخلو من الاستنكار-؛ فلهذه القوّة التي تُشارِك الموت والمرض حرفهما الأوّل، قدرة جبّارة على تدمير علاقات حب وزواج وصداقة، وبإمكانه في حالاته المتطرّفة أن يقود للجنون، كما فعل في “بريق” ستانلي كوبريك، حين لعب الملل دور المحفّز لجنون بطله “الكاتب” وشُروعِه بقتل زوجته المُملَّة وابنِه المُضطَرِب وكتابة نهاية مُريبة لحياته. لكن علينا أن نسأل هُنا: كم كانت هذه الصداقة قوية؟ هل كانت صداقةً حقيقية أساسًا ونحنُ لا نعرفُ عنها الكثير سوا كلام أهل جزيرة إنيشِرين المُتخيّلة عن “الجدالات المُتجدّدة” لهذين الصديقين كولم (برِندون چليسون( وبادريك (كولِن فارِل). السؤال الأهم والأولى طرحه: هل الصداقة خاضعة لحسابات الملل والتسلية؟