في عامنا هذا، أيّ 2022 -الذي شارف على الانتهاء- لن يعود هناك طعام؛ لا فاكهة ولا حيوانات ولا أسماك ولا طيور لتؤكَل لحومها، ولن يكون هناك ماءٌ نظيفٌ للشرب أو للاستحمام ولا حتى كحول أو سجائر، ولا شيء سيتبقّى للبشرية.. كل هذه الملذَّات ستُصبح من ذكريات الماضي، وستغدو مُحتكَرَةً للشركات الكبرى ومتوفّرةً للأوفر حظًا، للجالسين على أعلى الهرم، المعزولين في فراديس يوتوبيّة مُصطنَعَة. أمّا أولئك الأقل حظًا، الّذين تم إلقاؤهم في القاع، في جحيم ديستوبي تستحيل فيه الكوابيس المجنونة إلى واقع، فسيعيشون فقط على مادةٍ خضراء لا يعرفون أصلها أو فصلها ولا طبيعة تكوينها، لكنّهم مضطرون لالتهامها!

هذه ليست توقّعات ميشيل حايك أو أحد الفلكيين والمتنبّئين، بل رؤية فيلمٍ صدر قبل 49 عامًا، هو Soylent Green “سويلنت چرين”، الذي أخرجه ريتشارد فليشر واقتَبَسَهُ عن رواية كاتب الخيال العلمي الأميركي هاري هاريسون “أفسِح المجال! أفسِح المجال!” (Make Room! Make Room!). وهي نظرةٌ لمستقبلٍ قريبٍ جدًا، يسوده الخراب ونضوب الموارد بفعل الاحتباس الحراري والتضخم السكّاني، مُنطَلقًا من مدينة نيويورك الأميركية التي تعجّ بـ40 مليون نسمة، مكوّمين فوق بعضهم لا يجدون مكانًا ينامون فيه إلّا الشوارع والأدراج والكنائس، وفي أغلب الأحيان تكون مكانًا مناسبًا للموت فيها.

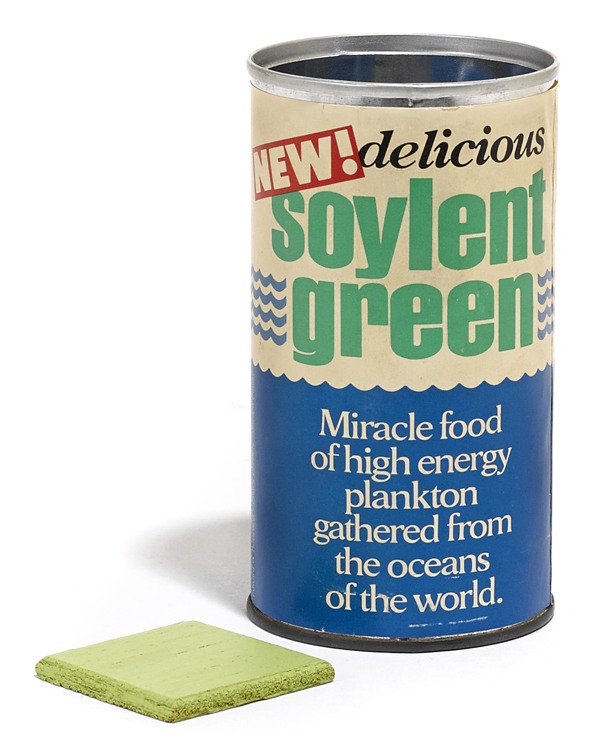

وتُدار نيويورك من قبل مجموعة شركاتٍ احتكاريةٍ فاسدة، من أبرزها “صناعات سويلنت”، التي تتحّكم بمصائر عامة الناس، ليس في نيويورك فقط، بل في نصف الكرة الأرضية، فتمنع عنهم أساسيات الحياة وتكتفي بمنحهم وجبات طعامٍ تحمل نفس اسم الشركة “سويلنت”، بثلاثة ألوان؛ الأحمر، الأصفر، وتلك النادرة والتي لا ينتج منه الكثير ويتقاتل عليها الناس، ذات اللون الأخضر “سويلنت چرين”، التي توزّع بقلّة يوم الثلاثاء فقط، فتأتي شرطة مكافحة الشغب لقمعهم وتقتل ما تيسّر من المتنازعين على الوجبة الوحيدة المتوفّرة للعامة، بهرسهم تحت آلياتها.

أما النخبة، فتعيش في منطقة معزولةٍ عن العامة، ولأنّها قادرةٌ على الدفع وتوفير الأساسيات والكماليات، يتوفّر لها ما لذّ وطاب من لحمٍ وفاكهةٍ وماءٍ نظيف، وماءٍ ساخن للاستحمام، ومشروبٍ كحوليٍ وأرائك وتقنيات حديثة وكل وسائل الراحة والرفاهية داخل شققٍ واسعة، ولكلّ مستأجرٍ للشقّة فتاةٌ فاتنة الجمال أو مجموعة فتيات، لكنّ هذا المجتمع النُخبوي “ذكوري” ويُعامل الإناث كآلاتٍ للجنس وتفريغ الشهوات والمتعة والتسلية.. فيطلق عليهنّ: “الأثاث”، وقطعة الأثاث هذه ثابتة في البيت وتنتقل مكليّتها إلى المستأجر الجديد!

هذه النخبة يُقتل أحد أعضائها، في ما يبدو ظاهرًا حادث سرقة عادي، نفّذه أحد “الناقمين” و”الحاقدين طبقيًا” من “الرعاع” و”الحثالة”. لكنّ مُحققًا ذكيًا يُدعى (ثورن) لا تنطلي عليه هذه الكذبة، فيبدأ بالبحث والتحقيق بمساعدة صديقه الطاعن في السنّ والمثقّف الموسوعي الذكي (سول روث)، ليتأكّد أنّ الأمر أكثر تعقيدًا ودهاءً من ذلك، وأن هذا المتنفّذ الذي يشغل منصب عضوٍ في مجلس إدارة شركة “صناعات سويلنت” تم اغتياله، لأنّه يعرف شيئًا ما، ولأنّ معرفته هي قُوّة في وجه السلطة الحاكمة فعلًا والمُمثّلة في تحالف “صناعات “سويلنت وحاكم نيويورك، لتكون جريمة الاغتيال “عملًا داخليًا”.

لا يُصدّق أحدٌ سرديّة المحقّق ثورن، ويبدو كمجرّد مخبولٍ مؤمن بنظرية المؤامرة، وتتم مطاردته ويتعرض لمحاولة قتل، قبل أن يصل في النهاية إلى الحقيقة، وهي أنَّ مادة “سويلنت غرين” غذاء الناس الوحيد، مصنوعةٌ منهم، من جثث الموتى، التي يُعاد تدويرها في المصانع، لتخرج على هيئة هذه المادة التي يتصارع الناس على حيازتها وتخزينها، ليُحافظوا على بقائهم!

ينتهي الفيلم ويبدأ الرعب الحقيقي، المتمثّل في التأمّل في فكرة أننا نأكل أنفسنا، نأكل لحومنا ميّتة، وأن أكل لحوم البشر قد يُمارس ليس فقط في حضاراتٍ مُتخلّفة أو قبائل بدائية، بل في أكثر المُدن حضارةً وتقدّمًا! ولا نفعل ذلك بإرادتنا أو لسيادة إرادة التوحّش فينا، بل بخطةٍ محكمةٍ من قبل نخبةٍ ذكيّةٍ، معدومة الضمير ومُصابة بالعمى الأخلاقي -وهذا ربما سبب ذكائها!-. هذه النخبة منعت ما تبقّى من الموارد التي كانت متوفرة للبشرية على مدار قرون، عن عامة الناس، لتحتكرها وتقوم ببيعها حصرًا لأولئك الذين يستطيعون الدفع أو “السادة”، أما “العبيد” فتعيد تدوير جُثَث من قتلتهم منهم بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.. ليأكل كل شخصٍ لحم أخيه ميتًا!

ولا يبدو هذا السيناريو مستبعدًا اليوم، أو يبدو معقولًا جدًا حتّى بعد اقتراب انتهاء عام 2022، الذي تدور فيه أحداث هذا العمل السينمائي الديستوبي، خاصةً وأن البشر آخذون بالتهام بعضهم على نحوٍ “مجازي”، وربما غدًا سيأكلون بعضهم حقًا وبإرادتهم، حين يُصبحون “بهائم” مع انهيار الحضارة أو الثقافة الإنسانية “التي هي كل ما أمكن للحياة البشرية أن ترتفع من خلاله فوق الشروط الحيوانية وأن تتميّز به عن حياة البهائم”، كما يذكر سيچموند فرويد في كتابه “مستقبل وهم”، الصادر عام 1927.

أو قد يأكلون بعضهم البعض كوحوشٍ برية، لحظة تساقط أخلاقهم وقيمهم، تلك المزحة السمجة التي يتغنّون بها، عند أوّل مأزقٍ يُواجهونه -كما يقول فيلسوف الفوضى وصائد الكيانات الشبحية -بتعبير ماكس شتيرنر- جوكر الراحل هيث ليدجر. ويبدو أننا نواجه هذا المأزق الآن، أو نقف اليوم على عتبته. لكن ثمّة أملٌ معقودٌ على أمثال المُحقّق ثورن، إن كانوا موجودين في الواقع، أو أنْ نفترض أننا فقط متشائمون وسوداويون ومُرتابون على نحوٍ مبالغٍ فيه تجاه الحاضر ورؤيتنا للمستقبل القريب جدًا قِياميّة.. فلنأمل ذلك!

عبر الساعة والـ37 دقيقة، التي تجري فيها أحداث “سويلنت غرين”، يعيش الناس في ظروفٍ دون الحيوانية، ويتلقّون صنوفًا متنوّعة الإذلال والمهانة من أجهزة السلطة القمعية، إلّا حين يُقرّر أحدهم اختيار الموت بمساعدة السلطات، ويذهب إلى “دار الإله” وهي عيادة حكومية تساعد الناس الراغبين بالموت، على الانتحار والخلاص في أجواءٍ كلّها رحمة، فيُعامل العميل الراغب بالموت على نحوٍ مفرطٍ في الإنسانية، فيستقبل بابتسامةٍ وهدوءٍ معاكسٍ لأجواء المدينة، ويُسأل عن لونه المفضّل والموسيقى التي يُحبّها، ليوضع في غرفةٍ وترى عيونه قبل أن ينتحر تحت إشرافٍ حكومي، مشاهد لمناظر خلّابة وحيوانات وكل أشكال الحياة الطبيعية التي ما عادت موجودة في الواقع. لتُنقل جثّته إلى المصنع، حيث يتحوّل إلى طعامٍ للذين سيلتحقون به عاجلًا أم آجلًا، ليصبحوا بدورهم طعامًا، وسلعةً تنشب نزاعاتٌ من أجلها.