غَداةَ عرضه عام ١٩٧٤، حقّق فيلم أمنية الموت نجاحًا تجاريًا ولاقى استحسانًا جماهيريًا، ليتحوّل إلى أحد أبرز الأفلام حول الـVigilante (المُقتَصّ، أو المُنتَقِم) وأكثرها شعبية، وليُفجّر موجةً جديدة من “أفلام الانتقام/الاقتصاص” التي تأثّرت به. نقديًا، هُوجِم الفيلم، ونُعِتَ من قبل مُهاجميه بـ”الفاشي”، كما اتُّهِمَ بالحقد الطبقي تجاه الفقراء وتبرير القتل والدفاع عن استخدام العُنف خارج سلطة القانون.

الفيلم الذي أخرجه البريطاني الراحل مايكل وينِر، مُقتبَس عن روايةٍ بنفس العنوان للروائي الأمريكي برايان غارفيلد، مع اختلافات جذرية بين الرواية والفيلم، اضطر غارفيلد بسببها لكتابة روايةٍ جديدةٍ ردًا على تبنّي وينِر “غير الأمين” بنظره، الذي أعلى من شأن الاقتصاص والعنف ودافع عنهما.

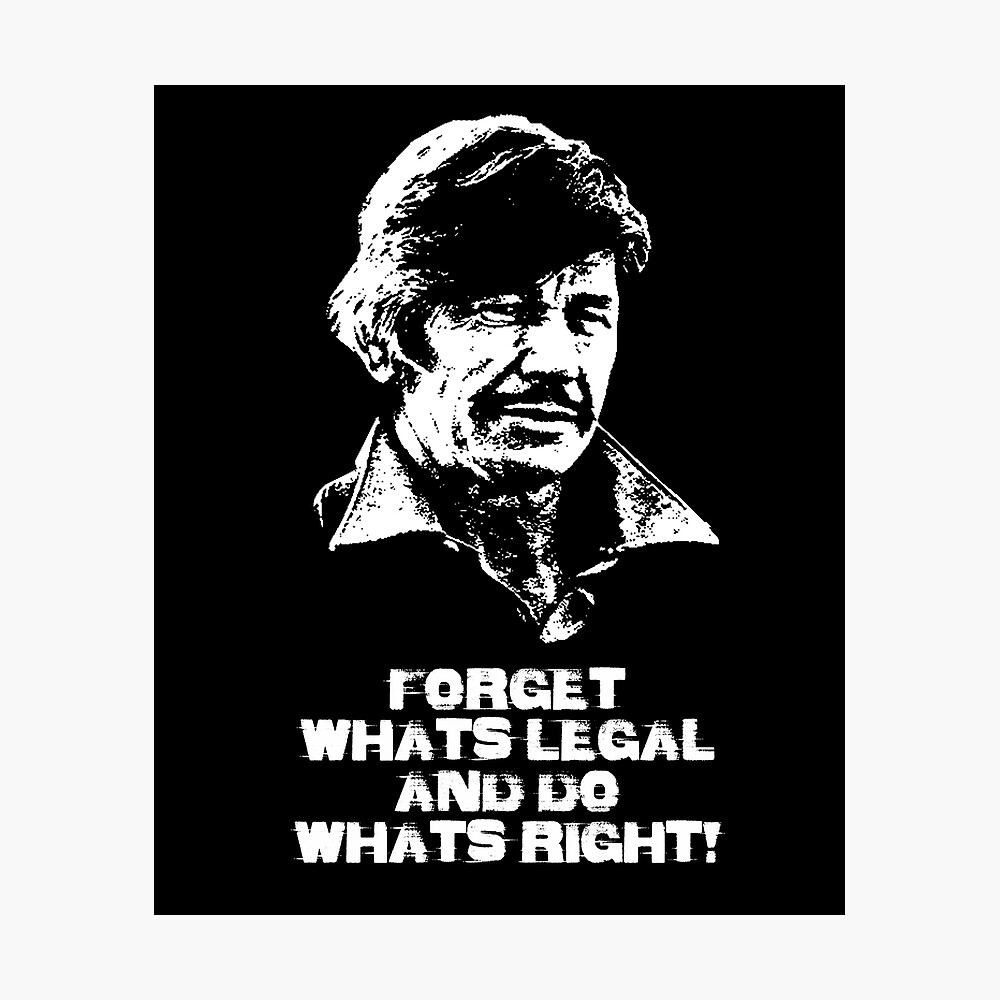

بطل هذا العمل هو بول كيرزي (الفنّان الأميركي الراحل تشارلز برونسون) مهندس ناجح، ليبرالي النزعة، يَعيش في نيويورك مع عائلته، مُسالمٌ ورافضٌ للعنف واستخدام السلاح لأيّ غرض، ويؤمن بقانون الدولة وحده. لا تدوم هذه الحال طويلًا؛ إذْ تقتحم عصابةٌ من مُجرمي الشوارع بيته، فتقتلُ زوجته، وتغتصب ابنته، وعلى الفور يَلجأ إلى الشرطة بحثًا عن العدالة والقصاص من المجرمين، فيكتشف أن هذه أشياء لا يملكها القانون، فيتملّكه اليأس والعجز كلّما استذكر زوجته المغدورة ورأى ابنته المُنهارَة، وكُلّما خرج لشوارع نيويورك المُزدَحِمَة بالمُجرمين والغَاصَّة بفائضٍ من العُنف. لكنّ رحلةً صغيرةً ستَقلِب حياته وتُغيّر نظرته لما حوله وستُحوّله إلى شيءٍ لم يكن يتوقّعه -ولم نكن نحنُ كذلك لنتوقّعه- إلى مُقتَصٍّ ومُنتَقِمٍ وإلى ما هو أبعد من ذلك!

في الحاجة للعنف المُضَاد

اِنتقى وينِر من رواية غارفيلد ما يُريده وقولَبَهُ بما يَخدِمُ غاياته، ُمستَثمِرًا ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة في سبعينيّات القرن الماضي، وغزو ثقافاتٍ اعتبرها الأميركيون التقليديون تهديدًا لنمط حياتهم، ليُقدّم لجمهورٍ مُتعطشٍ للانتقام والخلاص من الجريمة ما كانوا بأمس الحاجة إليه من “عُنفٍ مُضَاد”، مُحقّقًا نجاحًا تجاريًا، دون أن يُنسيه ذلك تمرير رسائل مُضادة للتيارات السياسية التي سَادَت تلك المرحلة، هذه الرسائل بدورها تجعل هذا العمل مختلف قليلاً عن أي فيلمٍ آخر ينتمي إلى نفس التصنيف.

غرب ضد غرب

يمكن القول إن الرسالة الرئيسية لهذا العمل هي الانتصار للعالم التقليدي، ممثلاً بالغرب الأميركي القديم/الغرب البرّي المتوحّش (Wild West)، بقوّة رجاله وقساوة عالمه ولاسُلطويّته البِدائية واِنسجامِه مع الطبيعة وسيرِ حياته على قانونها، مُقابِل الغرب الحديث/المُتَحضّر: عالم المدينة ممثلاً بنيويورك، حيث الفرد مِسْخُ إنسان، كائن جبان، منزوع القوّة والإرادة والسُلطة، مُعتَمِدٌ على الدولة وقانونها، خُلِقَ ليعمل ويستهلك، عاجز عن المواجهة، ودائماً يؤثر الانسحاب ويبحث عن الراحة والأمان في كَنَف الحضارة. الدولة من جهة سلبت منه حقّه الطبيعي بالدفاع عن نفسه، فمنعته من اِقتناء السلاح واستخدامه، وقايضتهُ بقانونٍ عاجزٍ عن حمايته واسترداد حقّه، وخدّرته بشعورٍ مغشوشٍ بالأمان. ومن جهة أُخرى، تمّ غسل دِماغِه بـ“خرافات إنسانويَّة” مثل حق أي إنسانٍ بالحياة حتى لو كان مُجرِمًا مُفسِدًا في الأرض وسافكًا للدماء.

تجلّي ما سبق، يتّضح أولًا في اختيار تشارلز برونسون –الذي استهلّ مسيرته الفنية بأفلام الويسترن ولمعَ نجمهُ فيها– لهذا الدور، في استحضارٍ لروح الغرب القديم المُتَوحّش. وثانيًا في رحلة بول القصيرة إلى مدينة توسان في ولاية أريزونا؛ بدءًا من مشاهدته عرضًا يُحَاكي معركةً من أفلام الويسترن، تدور في “الغرب البري” حيث عاشَ الناس بدون قانون ولغة التفاهم الوحيدة بينهم.. العنف، ومروراً باستخدامه للمُسدّس وخوض تجربة إطلاق النار –بعد صيامٍ طويل– في نادٍ للأسلحة، وانتهاءً بالهديّة التي قدمها له العميل الذي نَفّذ مشروعاً له “آيمز جانتشيل”.هذه الرحلة وما يتخلّلها والهديّة، هي حجر أساسٍ في بُنية الفيلم، لو حُذفِت ستختلُّ دعائمه، وسيُصبح مجرد فيلم إثارة وانتقام، لا أكثر.

السلاح أفضل هديّة يُمكِن تقديمها

بعد عودتهِ من توسان، واكتشاف أن ابنته تنهارُ أكثر فأكثر، ومع تعَرُّضه المتزايد لحُثالات الشوارع في الليل، وحين يكتشف أن هدية “آيمز” هي مسدس، يُباشِر بول عمله الجديد، يتعمّد النزول إلى الشارع ليلًا، متسلّحًا بهدية آيمز، لمعرفته الأكيدة أن ثمة من سيتعرّض له، وليختبر شعور من يستطيع الدفاع عن نفسه، وليتذوق القتل بطعمٍ مختَلِف هذه المرّة.

يبدأ بول بحصدِ أرواح الذين يُهاجمونه وهو يجوب الشوارع ليلًا، من قطاع طرق وأصحاب سوابق، منفلتين في شوارع وأزقّة نيويورك. مع قتله لأول قاطع طريق، يُصاب بول بصدمة، لكن سُرعان ما يتلاشى تأثيرها تحت وطأة الرغبة العارمة بالانتقام. ومع تحوّل القتل إلى ممارسة يوميّة تفرضها طبيعة مدينته العنيفة، يُصبح فعلًا أقلَّ صعوبة وأكثر متعة؛ ففي كلّ مرة تخرج رصاصةٌ من مسدسه لتستقرّ في جسد مجرمٍ ما، تغمره نشوةٌ عارمة! ولا يعود الهدف الوحيد من القتل الدفاع عن النفس والانتقام فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ما يشبه “حملةً صليبيةً” سيقوم بها لوحدِه، لتطهير المدينة من القتلة والمجرمين وقطاع الطرق ومُدمِني المخدرات واللصوص، مُستلهِمًا التقاليد والقَيَم التي غرستها به رحلة توسون. وليكون مُقتَصّ المدينة هو: القاضي وهيئة المُحلّفين ومُنفّذ حكم الإعدام بحقّ المجرمين، كما جاء في المُلصَق الرسمي للفيلم.

نبيّ العُنف المُضَاد

يتحوّل بول إلى شيء كان يتوقّعه ولا يريده: إلى أيقونة شعبيّة، إلى بطلٍ يُشبه “الأبطال الخارقين” لكنّه إنسانٌ عادي، إلى نبيٍ للعُنف المُضَاد، فيَستلهِم الناس منه طرائق للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، فيما تتصدّر أخبار المقتَصّ عناوين وسائل الإعلام. لكن أجهزة الدولة القمعيّة ممثلةً بشرطة نيويورك لا تُريد “المُقتَصّ”، ليس بسبب خروجه على القانون، واعتدائه على سُلطة الدولة بممارسة العنف الذي تحتكره فقط، بل أيضًا لأنه يقطَع مصدر رِزقها ويُقّلل من هيبتها؛ فعندما تنخفض معدلات الجريمة –التي تقتاتُ هي على اِرتفاعِها– لا يعود لها أيّ عمل وتَهبِط أسهُمُها شعبيًا، لترتفع في المقابل أسهم هذا المقتَصّ والبطل الشعبي الذي أَنجَزَ بوقتٍ قصير ما عجزت عنه الشرطة. ممّا يترتب على ذلك، ولادة مئات المعجبين به، الذين سَيُحاكُون عمله، وينتهجون أساليبه بالدفاع عن النفس وتطبيق القانون الحقّ، لتنتشر “عدوى فيروسية لاسُلطوية” ضد قانون الدولة وأجهزتها، وهذه العدوى بالتأكيد ليست محل إعجاب الدولة.. أي دولة! يطلُب المدّعي العام من الشرطة أن لا تعتقل بول، كي لا يزداد احتفاء الشعب ببطولتِه، ولا أن تُواجهه فيُقتَل ويغدو “شهيدًا” على يدها ويتحوّل إلى رمزٍ للفوضى المُضَادّة لـ”فوضى القانون”، فيأمر بإبعاده بهدوء.

رجال الغرب القديم ضد ثقافة الـPunk

يَصبُّ الفيلم لعناته على المنظومات الفكرية السائِدة وقت عرضه، على اليسار تحديدًا، أو ما يراهُ يسارًا. لا يحتاج ذلك إلى بدل جهدٍ في التأويل؛ فأحد الثلاثة الذين يقتلون زوجة بول لا يكفُّ عن مهاجمة الأغنياء وهو يتلذَّذ بقتلها، في إشارةٍ إلى أن “الحقد الطبقي” هو الدافع وراء الجريمة. بول وعائلته وكل الناس الطيّبين في الفيلم واضحٌ انتماؤهم إلى الطبقة البرجوازية، على خلاف المُجرمين الذين يؤكّد زميل بول في العمل أنهم فقراء ويدعو إلى وضعهم في “معسكرات اعتقال”! هو هجومٌ مُضَادّ على الأفكار التي اجتاحت أميركا والعالم بعد موجة “الثورات الشبابية” و”الحركات الطلابية” في أواخر ستينيّات القرن الماضي، التي يراها الفيلم سَمًا ويُقدّم لها ترياقًا هو التقاليد والقيم الأميركية، أو ببساطة: “جون واين” و”جون فورد” و”غاري كوبر” و”هنري فوندا” و”الغرب القديم”.. ضد ثقافة البانك Punk وإفرازاتها، التي يبدو أنّ قتلة زوجة بول والمعتدين على ابنته من المنتمين إليها، ويتّضح ذلك من هيئاتهم وملابسهم وتصّرفاتهم.

ليبرتاري في مواجهة ليبرالي

في أمنية الموت شخصان على النقيض تماماً، كل واحدٍ منهما يرمز لعالمين مُتضادين، أحدهما في نمط حياته الداء، والآخر في نمط عيشه وأسلوبه الدواء، كما يرى الفيلم. الأوّل زوج ابنة بول “جاك” المُعتدَى عليها: ليبرالي النزعة، ويمكن الزعم بأنّه نموذجٌ مثالي لـ”الإنسان الحديث” بكلّ تَمدُّنه وكامل تَحضُّرِه: رجلٌ ضعيفٌ وجبان، لا يعرف كيف يُدافع عن نفسه ويوكل تلك المهمة لمؤسّسات يظن أنها تحميه، إنسان مسكون بوهم التسامُح، أليفٌ يخشى مواجهة المخاطر والصعاب، ويفضّل الانسحاب والهرب، معتقدًا أن ذلك علامة على التَحضُّر، فيَعيش طيلة حياته قَلِقًا في بيت حضارته. في المقابل “آيمز جانتشيل” أميركي تقليدي، ليبرتاري يميني بكل وضوح: لا يُعوِّل على الدولة التي تُعيق حريّة المُلكية وتُصادر حقّ الإنسان في تملّك السلاح، ويفتخر بمُسدّسه ويَمقُت الليبراليين وحساسيتهم تجاه الأسلحة، ويعتزّ بتمكّنه من الدفاع عن نفسه، دون انتظار نجدة القانون وأجهزته ويؤمن بـ”قانون الطبيعة” وبأنّه لا سبيل لمواجهة العنف إلّا بعنفٍ مُضَاد.

للوهلة الأولى قد يبدو أنّ هذا الفيلم لا يُقدّم شيئُا استثنائيًا: عُنفٌ عادي، ودماءٌ لا يبدو لونها إطلاقًا كلون الدماء، وشخصيات المجرمين كرتونية، هزليّة وقد تُواجه صعوبةً في أخذها على محمل الجد، أمّا القصة ليست جديدة كلياً، ومجرياتها متوقّعة. لكن أسلوب مايكل وينير الإخراجي، وجرأته في تضمين عمله لأفكارٍ لم تكن متوافقة مع آخر صيحات الموضة الأيديولوجية وجديد الأسواق الثقافية في زمنه، إلى جانب أداء برونسون وموسيقى هيربي هانكوك الناطقة بوحشيّة وعنف نيويورك، تجعل منه أكثر من مجرد فيلم حركة وإثارة، وتَشفَعُ لأخطائِه واِستسهالِه في بعض المواضِع.

ابتسامة الموت أو نشوة الخلاص بالرصاص

في المشهد الأخير، حينَ يصل بول إلى شيكاچو بعد أن أبعدته الشرطة عن نيويورك، تقوم مجموعة شُبَّانٍ بمضايقة فتاة، يَهرَع لمساعدتها، فيَسخرون منه ويهاجمونه بمزيجٍ تافهٍ من حركاتٍ بذيئة وشتائم. ينظر بول إليهم، ويُصوِّب يده –على شكل مسدس– نحوهم، ويَبتَسِم ليؤكّد أن لا شيء سيثنيه عن استكمال مهمته كمقتَصّ، وأنه سيعود ليُقدِّم للناس الخلاص من هذه الحثالة.. الخلاص بالرصاص! هذه اللحظة أجمل ما في الفيلم، لكن مايكل وينِر وآخرون، أفسدوا كل هذا الجمال البديع، بأربعة أجزاءٍ أخرى، لا داعي لها، ولا فائدة منها، سوى مزيد من الأرباح على حساب جِدِّيَّة الفكرة وأصالة المحتوى.